ページの隙間から失礼します。てるまれです。

今回は、第65回メフィスト賞を受賞した金子玲介先生の『死んだ山田と教室』をご紹介します。

はじめに

『死んだ山田と教室』はどんな人にオススメ?

- 男子高校生のくだらなくも愛おしい日常を体験したい人

- 硬く結ばれた絆や友情を見たい人

- 一風変わった設定の小説を読みたい人

世の中には、クラスメイトが亡くなった経験をした方が何人もいるはずです。

それはきっと、本当にお辛い経験だったことでしょう。

私は幸いなことに、社会人になっても学友たちの不幸を耳にする機会はありません。

クラスメイトが不幸な事故に巻き込まれてこの世を去ってしまった場合、残されたクラスメイトたちは友人の死をなんとか乗り越え、生きていくしかないのでしょう。

本作『死んだ山田と教室』は、事故死してしまったクラスの中心人物・山田と、クラスメイトたちの交流を描いた物語。

山田は死んでしまったのではないのか? そう思われる方もいるでしょう。

なんと! 作中の山田は死後、自身のクラスであった二年E組のスピーカーに憑依して、生き返ってしまうのです!

ユーモラスと青春、そして悲しみに満ちた不思議な物語の魅力を、少しでも伝えられたらと思います。

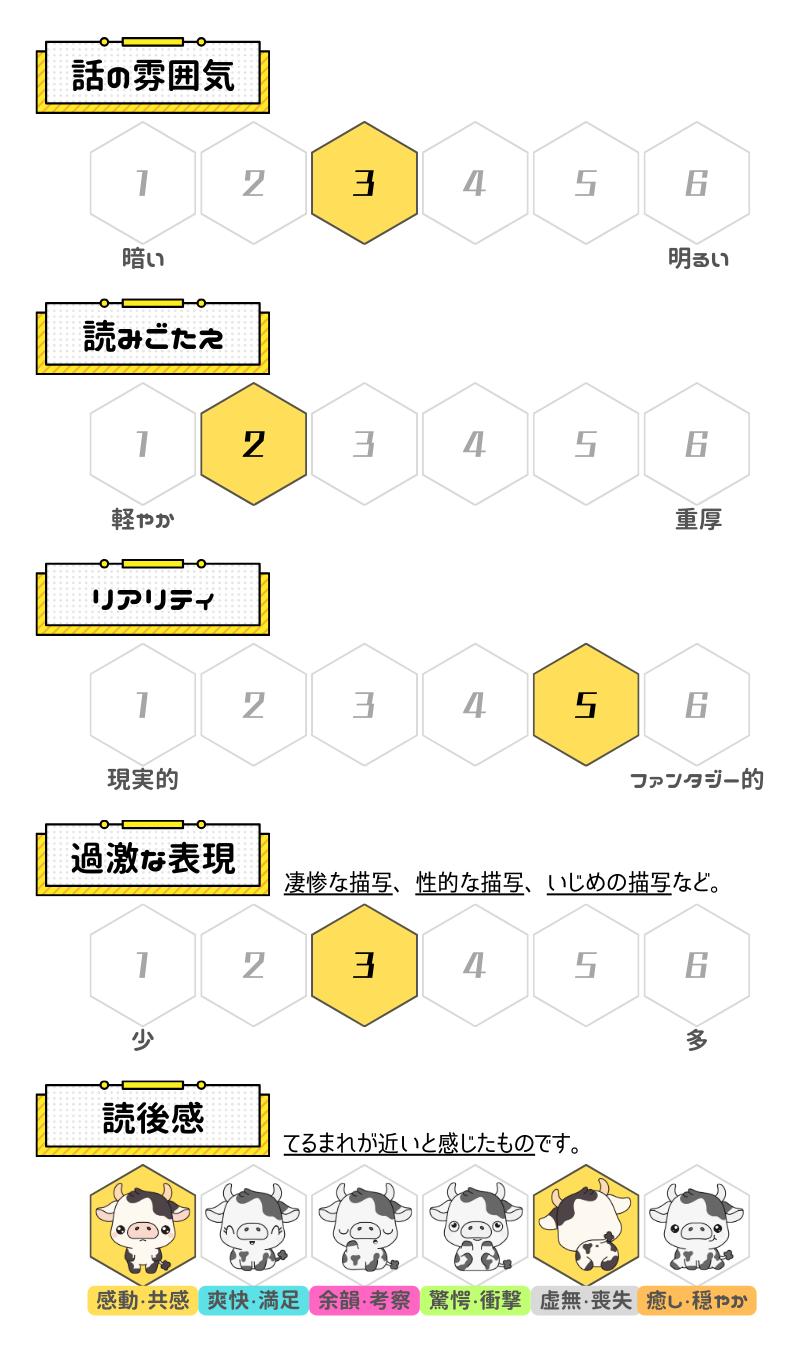

小説評価グラフ

下記グラフは、あくまで私個人の評価となります!

あらすじ

夏休みが終わる直前、山田が死んだ。飲酒運転の車に轢かれたらしい。山田は勉強が出来て、面白くて、誰にでも優しい、二年E組の人気者だった。二学期初日の教室。悲しみに沈むクラスを元気づけようと担任の花浦が席替えを提案したタイミングで教室のスピーカーから山田の声が聞こえてきたーー。教室は騒然となった。山田の魂はどうやらスピーカーに憑依してしまったらしい。〈俺、二年E組が大好きなんで〉。声だけになった山田と、二Eの仲間たちの不思議な日々がはじまったーー。

金子玲介『死んだ山田と教室』 講談社

解説レビュー

クラスの中心人物・山田の死

物語は二年E組の中心人物・山田の通夜に参列していたクラスメイトの心理描写から始まります。

猫を救うべく道路へ飛び出した山田は、不幸にも事故死してしまったのでした。

そう。ここまで記事の中にも記載しましたが、タイトル通り、山田はすでに亡くなっているんですね。

山田の死は、物語の舞台である啓栄大学付属穂木高等学校(通称・穂木高)の二年E組に深い悲しみを与えます。

「山田が亡くなり、クラスにぽっかり穴が空いてしまったようです」

金子玲介『死んだ山田と教室』 講談社

「今朝の授業は、昨夜のお通夜が続いているような雰囲気でした」

金子玲介『死んだ山田と教室』 講談社

前述の通り私はこうした経験がありませんが、描写から察するクラスの雰囲気はごく一般的な反応かと思います。皆から好かれていた生徒であればなおさらです。

悲しみに暮れる二年E組の生徒がまともに授業ができる状態ではないことを悟った担任の花浦は、急遽ホームルームを開き、気分転換も兼ねて席替えを提案します。

そこで、「あの事件」が起きたのでした。

スピーカーとして蘇ったクラスメイト

席替えのどんよりとしたクラスの雰囲気を払拭したのは、山田の声でした。

どこから聞こえてくるのか、花浦と生徒たちは周囲を見回します。

声が聞こえてきたのは教室に設置されたスピーカー。

なぜか、山田はスピーカーに憑依する形で、蘇ったのです。

スピーカーとして声を発することしかできず、何かを見たり身体を動かしたりできない山田は、花浦に状況を説明されることで、自分が死んでしまったことを悟ります。

「お前は死んだんだ」。そう説明された場合、きっと多くの人は錯乱してしまうことでしょう。

しかし、死んでしまった山田は妙にポジティブ。

最後の晩餐がグミだったことを嘆いたり、「山田の考えた最強の二年E組」なる席替えを提案したりと、いつものようにクラスに明るい声を響かせます。

そんなやりとりを繰り返すうち、次第に二年E組の生徒に笑顔が戻ってきました。

なぜ山田はスピーカーに憑依して生き返ったのか、そんな謎を残したまま、死んだ山田と二年E組の物語が幕を開けるのです。

誰もいない夜の学校で独り過ごす山田

本作は10の短編から構成される作品ですが、各話のラストには『夜』というパートが挟まれます。

この『夜』パートでは、誰もいない夜の学校でラジオの真似事をして過ごす山田の姿が描かれます。

くだらない会話を繰り広げる日中とは打って変わって、どこかアンニュイな雰囲気が漂ってくるこの場面。

クラスメイトが知ることのない山田の心の底にある暗い思いを、読者は感じ取ることができるのです。

彼の孤独は、物語が進むにつれて、より顕著になっていきます。

『夜』パートでは、山田が大好きなラジオ放送の真似をして読者に語りかけてきます。誰も聞いていないと思って話していながら、私たち読者はそれをしっかり聞き届けることができるのです。

次第に山田を忘れていく、かつての二年E組

物語は中盤に差し掛かり、二年E組は進級します。

学年が上がった彼らはクラス替えが行われ、二年E組のクラスメイトたちはバラバラになっていくのです。

高校三年生はとても多忙です。未来へ向け、もっとも力を入れるべき時期に差し掛かった元二年E組のクラスメイトたちは、次第に山田に構う時間が減っていきます。

下級生の教室となってしまった二年E組に足を運びづらいというのも、理由のひとつでしょう。なにせ山田はずっと、二年E組のスピーカーのままなのですから。

彼らがまだ二年生だった頃、文化祭で買い出しに出かけた川上と和久津。2人の掛け合いに注目してみましょう。

「あのさ、」川上が意を決したように「山田のことが好きなのは大前提で聞いて欲しいんだけど、」信号が青になる。川上は進まない。和久津も進めない。「山田はちゃんと死ぬべきだったと思う」

金子玲介『死んだ山田と教室』 講談社

川上は「進まない」。

和久津は「進めない」。

この描写の違いがミソです。

序盤、クラスメイトのひとりとして描写されていた和久津ですが、実は山田とは中学からの付き合い。

多くのクラスメイトが山田との交流を断ち切っていく中で、彼だけはずっと、孤独な山田を救うべく奮闘していくことになるのです。

この描写の「信号が青になっても歩き出せない和久津」の姿は、ちゃんと成仏できなかったことで前に進むことができない山田と和久津を表しているのかなと、私は考えました。

和久津と山田の関係は、後半に進むにつれて明らかになっていきます。ここが本作の見どころのひとつでもありますね!

やがて卒業する元二年E組、いまだスピーカーに憑依した山田

遂に元二年E組は卒業を迎えます。

しかし、いまだに二年E組のスピーカーに憑依した状態の山田に会いにきてくれたのは、両手で数え切れてしまうほど、少ない人数でした。

その後の話では彼らが大学に卒業し、就職し——かつてのクラスメイトたちは社会人になっていきます。

山田は孤独に耐え続けます。ひたすら、屍のように、あの頃とは別の二年E組の喧騒を聴きながら。

早くこの世から消え去りたい。けれど自分という存在が消えてしまうのは怖い。

死ねない山田は永遠と思われる孤独の中、苦しみ続けます。

「二年E組のみんなとずっと馬鹿やってたい」。心からそう願い、スピーカーとして蘇った山田。

その願いは叶わなかったのか、一体何が今でも山田をそこまで縛り付けているのか。

その謎は彼をずっと忘れずにいたクラスメイトによって、解き明かされていくのです。

グッときた場面や表現

ばかばかしい青春の裏に隠された、壮絶な切なさ

本作では、死んでしまったクラスメイトがスピーカーに憑依したクラスの物語が描かれました。

私が最初にグッときたのは、スピーカーに憑依した山田と二年E組の担任・花浦の会話です。

「山田、お前さ、こうなってる心当たりとかないの?」

金子玲介『死んだ山田と教室』 講談社

〈心当たり?〉

「死んで、声だけ生き返って、っていう」

〈あぁー、わかんないすけど、俺このクラス大好きで、二Eのみんなとずっと馬鹿やってたいなっていつも思ってるから、それでこうなったのかもしれないっす〉

死んでしまったにもかかわらず、不思議と楽観的な山田の様子を読者に伝えている描写なのですが、この台詞は物語を読み進めていくと、いつしかズンと心に響くものになっていきます。

もちろん、山田は強がっているわけではないのでしょう。

けれど、「死人に口なし」ということわざもあるように、私たちの住む現実では本来、死者は後悔を想うことすらも叶いません。

山田は二年E組の生徒たちと再び過ごす機会を得ると同時に、彼らと共に成長することができないという切ない現実を歩むことになってしまったのです。

ばかばかしい青春の裏に隠された壮絶な切なさ。

これが物語にほどよい緩急を持たせ、中弛みのない作品に仕上がっているのかなと、私は考えます。

下ネタ全開!男子校特有のノリ!

上記のような切ない部分も本作の大きな魅力のひとつですが、なんといっても男子校特有のバカ全開のノリが最高です。

たとえばスピーカーに山田が憑依したという事実は、二年E組の生徒と担任の花浦の間でのみ共有される秘密になります。

声を聞き、声を発することしかできない山田。他クラスの生徒が出入りしている場合などは、クラスメイトと会話することは御法度です。

教室内に二年E組の生徒しかおらず、山田に「会話をしていい」と合図を送る言葉。

それは「おちんちん体操第二」とスピーカーに向かって呼びかけることです!

当初は「おちんちん体操」が合図だったのですが、物語の舞台は男子校。

他クラスの生徒が「おちんちん体操」と誤って発してしまう可能性を考慮し、「おちんちん体操第二」が会話OKの合図となったのです! 「第二」であれば、間違っても口にすることはないだろうと!

こういったくだらないエピソードが溢れる中、私が一番笑ってしまったのは、第五話『死んだ山田と誕生日』。

スピーカーになってしまった山田の誕生日を祝うべく、「男子高校生が聞いたら嬉しい音」を録音したボイスレコーダーを持ち寄った二年E組のクラスメイトたち。

何を録音しているのか、みなさんはわかりますか?

「あ〜、多分”アレ”だろうな〜」と、いま頭をよぎりましたね?

あなたが想像したものが作中のプレゼントに含まれているのか、ぜひ読んで確かめてみてください!

こうしたクスッとするエピソードたちが物語を弾ませてくれるため、非常に読みやすい作品となっているかなと思います!

……なんだか書いてて恥ずかしくなってきました(汗)

おわりに

ばかばかしさ、切なさ、そして純粋な面白さ。

『究極のエンターテインメント』『面白ければなんでもあり』を掲げるメフィスト賞を受賞するに相応しい作品だと思いました。

男子高校生の会話が中心の物語となっていますので、とても読みやすい一冊です。読書初心者さんにもオススメなので、気になった方はぜひ読んでみてください!

それでは今回はこの辺りでお暇といたします。

ご一読いただき、ありがとうございました。