ページの隙間から失礼します。てるまれです。

今回は第1回本屋大賞受賞作品である、小川洋子先生の『博士の愛した数式』をご紹介します。

あらすじ

『博士の愛した数式』はどんな人にオススメ?

- 家族とも恋愛とも違う、新しい形の愛を見てみたい人

- 数学に苦手意識を持っている読書好きな人

- しっとりとした静かな感動を味わいたい人

[ぼくの記憶は80分しかもたない]博士の背広の袖には、そう書かれた古びたメモが留められていた──記憶力を失った博士にとって、私は常に“新しい”家政婦。博士は“初対面”の私に、靴のサイズや誕生日を尋ねた。数字が博士の言葉だった。やがて私の10歳の息子が加わり、ぎこちない日々は驚きと歓びに満ちたものに変わった。あまりに悲しく暖かい、奇跡の愛の物語。第1回本屋大賞受賞。

小川洋子『博士の愛した数式』 新潮社

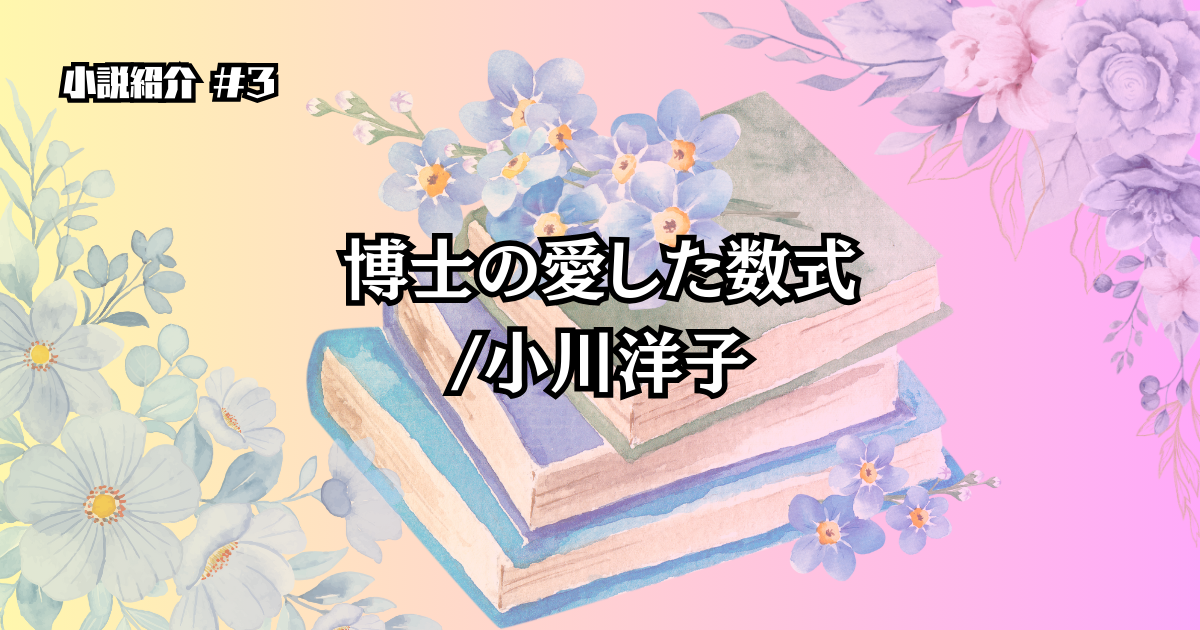

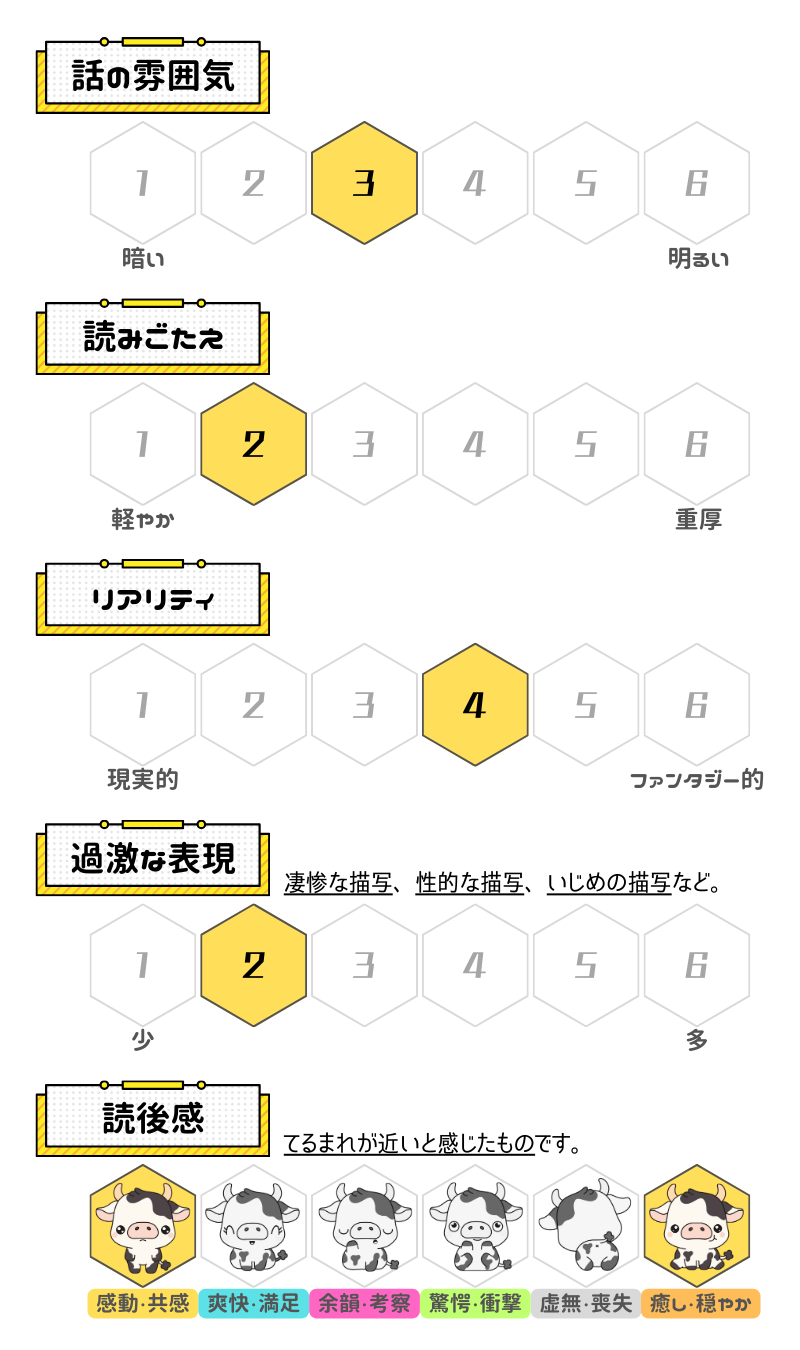

小説評価グラフ

てるまれ

てるまれ下記グラフは、あくまで私個人の評価となります!

主な登場人物

- 博士

-

数学専門の元大学教授。人付き合いが苦手な老人で、数学への計り知れない愛を持つ。

47歳のときに巻き込まれた交通事故により、80分しか記憶が保持できない。 - 私

-

シングルマザーの家政婦。10歳の息子を育てながら暮らす。

博士の家で仕事をするうちに彼のさまざまな一面に触れ、リスペクトを持って接していく。 - ルート(”私”の息子)

-

”私”の息子で、10歳の小学5年生。阪神タイガースのファン。

頭が「√(ルート)」記号のように平らだったため、博士にルートと呼ばれるようになる。 - 未亡人

-

70代の老婆。博士の義姉で、亡き夫の弟である彼の面倒を見ている。

離れで暮らす博士の問題を母屋に持ち込まないよう、”私”に念押しする。

言葉のカギ

「記憶」

本作を印象的な作品に知らしめている要素のひとつは、博士の「記憶」する力でしょう。

物語の語り部である”私”が家政婦の仕事で担当することになる数学者・博士の記憶は、事故の後遺症によって80分しか続かないのです。

学問を修める者——とりわけ数学者にとって、定期的に記憶が欠如する身体というのは、一体どれほど恐ろしいものなのでしょうか。想像することすら難しいです……。

80分しか記憶を保持できない老人と、一組の親子。読んだことのない設定に、好奇心と猜疑心に駆られてしまいますよね。

小説とは登場人物の心象の変化を見るのが楽しみでもあります。親子の成長はともかく、毎日彼女たちの顔と名前を忘れてしまう博士は、この物語に一体どんな変化をもたらしていくのでしょうか。

この独特な設定が、得も言えない切なさを演出してくれる最高のスパイスになっていると思います!

「神様の手帳」

数学者である博士は、この世の何よりも数学を愛しています。

彼が数学のことを語るとき、たびたび「神様の手帳」という言葉を使っていました。

「何故見つからないんでしょう」

小川洋子『博士の愛した数式』 新潮社

「理由は、神様の手帳にだけ書いてある」

今、私たちの足元にだけ、宇宙の秘密が透けて浮かび上がっているかのようだった。神様の手帳が、私たちの足元で開かれているのだった。

小川洋子『博士の愛した数式』 新潮社

素敵な表現ですよね。数学者でありながら、文学的な表現を使う人なんだな〜と感じました。

数学が内包する神秘に真摯に向き合う博士は、”私”やルートのように、数学の世界へ踏み込んでいない者に対しても寛容でした。小学生が苦戦してしまう掛け算や割り算にだって、誠実に、本気で、真剣に向き合うのです。

このまっすぐな思いは”私”やルートの胸に響いていき、彼女たちは博士にリスペクトと親しみを抱いていきます。「厄介な仕事場」であった博士の自宅は、次第に「3人の新しい居場所」となっていくのです。

3人を繋いだのは、数学という名の「神様の手帳」。物語の中でも数式が引用される場面がたくさんありますが、数学に苦手意識を持っている方も、楽しんで読める作品に仕上がっていました。

一見偏屈な老人である博士。しかし、数式を相手に奮闘するその背中は、誰よりも大きくて格好いいんですよね!

「友だち」

本作を温かい雰囲気が包み込んでいる最大の理由は、”私”、ルート、博士の3人が紡ぐ不思議な関係性でしょう。

この関係を”私”は「友だち」と称します。

「友だちの家に、遊びに来てはいけないんですか」

小川洋子『博士の愛した数式』 新潮社

「誰と誰が友だちと言うのですか?」

「私と息子と、博士がです」

きっぱりと言い放つ”私”の姿にグッときつつも、私が感じたのは「友だち」という言葉が持つ魔力。

”私”とルートにとって博士は、家族でも、恋人でも、仲間とも違う、不思議な存在。それは紛れもなく「友だち」と呼べるものだったんですね。

シングルマザーとしてルートを育てながら、自身も母子家庭で育った”私”。そんな彼女にとって、ルートと接する博士の姿はきっと、自身の父親——ルートのお爺ちゃんのようにも映っていたのかもしれません。

私がそれを確かに感じたのは、序盤のこの描写。

ルートは少し高すぎる机に、伸び上がるようにして顔をつけ、歯形だらけの鉛筆を握り締めていた。博士はリラックスした雰囲気で足を組み、時折無精髭に手をやりながら、ルートの指先を見つめていた。最早弱々しい老人でも、考えることに取りつかれた学者でもない、小さき者の正当な庇護者だった。

小川洋子『博士の愛した数式』 新潮社

引用を書きながらも涙しそうになってしまうくらい、温かい描写です。

”私”だけでなく、読者すらもこそばゆくなってしまうほどに、ルートを溺愛する博士。

それまで偏屈な老人であった博士は、”私”の息子であるルートと接することによって、その印象を大らかなお爺ちゃんのように変えていくんです。

しかし、やはりというべきか、博士の80分しか続かない記憶ではルートとの思い出を覚えていることは叶いません。どれだけ親身に接しようとも、1時間と少しの時間で2人は他人同士になってしまうのですから。

記憶という壁がありながらも、対等な「友だち」として接し合う3人の姿とその結末に、読者は涙してしまうのです。

ひとことレビュー

読者に「人との関わり合い方」について説いてくれるような、傑作小説でした。

語り部である”私”だけでなく、彼女の息子であるルートもとても素直で好感の持てる人物。もし彼女たちが擦れた人物であったなら、物語はここまで温かいものになっていなかったんじゃないでしょうか。

博士の持つ「80分しか記憶が続かない数学者」という前代未聞の設定も、独特なものでありながら作品に深みを持たせていましたね。

特に読後感の部分については、爽やかでありながらもどうしようもない切なさを突きつけてきて、素晴らしい余韻に浸ることができました。小川洋子先生の作品を読むのは今回が初めてだったのですが、これからずぶずぶ沼にハマってしまいそうです(笑)

学生から社会人まで、誰が読んでもじんとくるような一冊だと思います! ライトに読める作品でもあるので、贈り物にもいいのではないでしょうか。

あなたにオススメの作品

ご一読いただき、ありがとうございました!

本作が気になった人や読んだことがある人は、こちらの記事で紹介している作品もオススメです。