ページの隙間から失礼します。てるまれです。

今回は、2022年「本屋大賞」で大賞を受賞し、最近文庫化もされた傑作長編小説、逢坂冬馬先生の『同志少女よ、敵を撃て』をご紹介します。

はじめに

『同志少女よ、敵を撃て』はどんな人にオススメ?

- 復讐に生きた少女の壮絶な生き様を体験したい人

- 戦争の惨たらしさと虚しさを胸に焼き付けたい人

- 史実を元にした重厚な世界観に身を浸したい人

私たち現代で生きる日本人は、戦争と無縁と言ってもいいほど、平和な生活を送ることができています。

しかし、戦争を題材にしたシューティングゲームが大ヒットを記録したり、サバイバルゲームなどが流行しているなど、「銃」というものを日常の中で見かける機会は、意外と多いように思えるのです。

本作を書店で手にしたとき、そんなことをふと思い浮かべました。

日本人に馴染みのないように見えて、意外と近い場所にある「銃」。それが使われていた戦争とは、どれほど酷いものだったのか。戦争を題材にした作品をあまり読んだことのない私は、本作を手にしたままレジへ並んでいました。

本作『同志少女よ、敵を撃て』は、第二次世界大戦を舞台背景とし、故郷である田舎の村をドイツ軍に滅ぼされた狙撃兵の少女・セラフィマの復讐劇を描く物語。

戦争の惨たらしさと虚しさを描きながら、それを素晴らしいエンタメに昇華している傑作長編の魅力を、少しでも伝えられたらと思います。

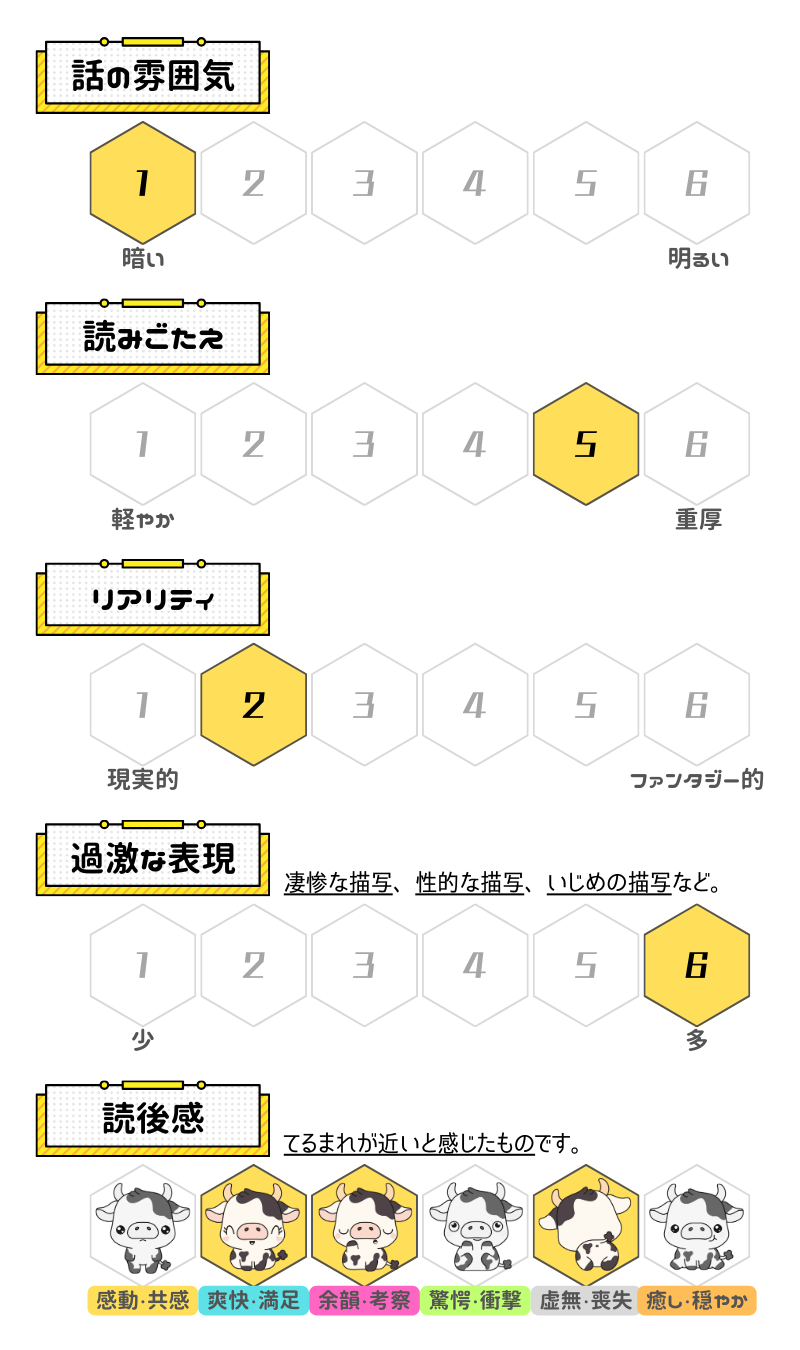

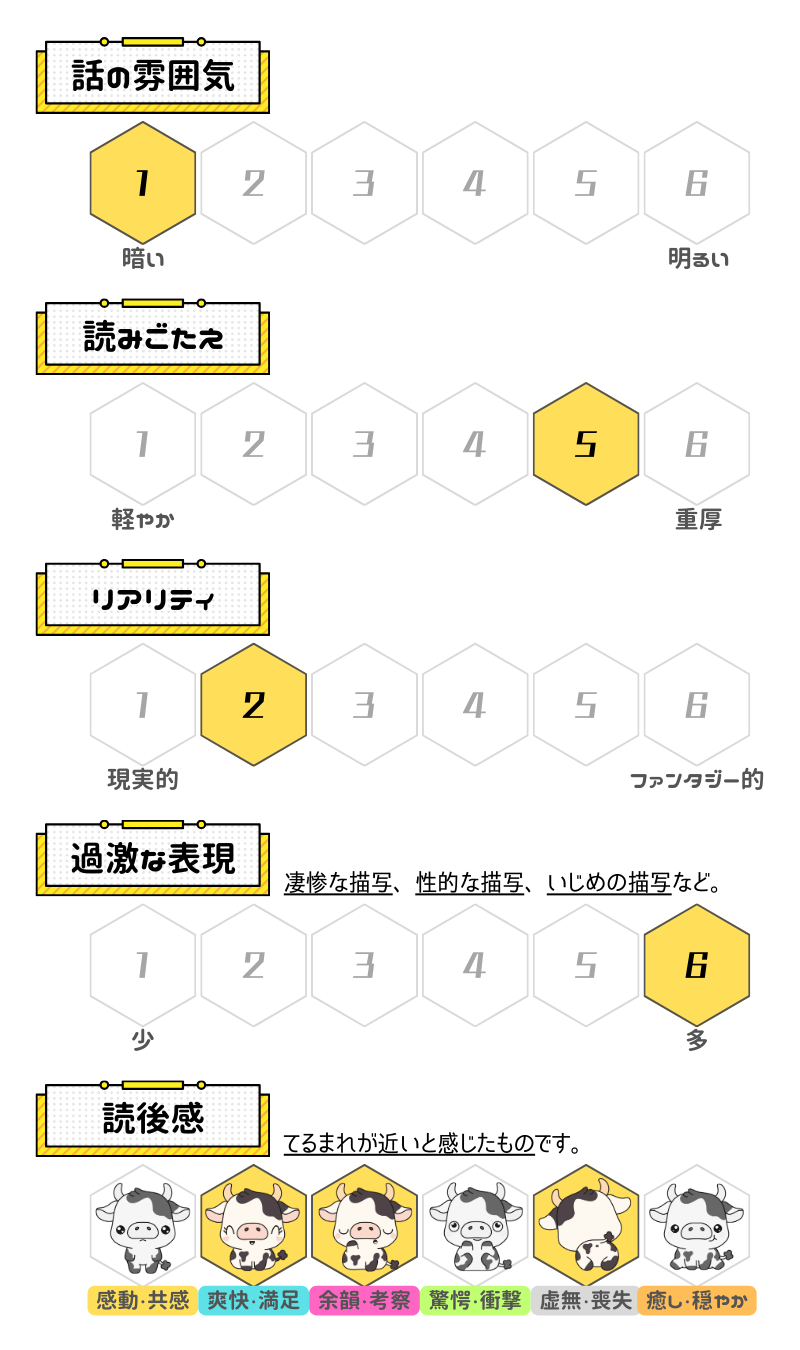

小説評価グラフ

てるまれ

てるまれ下記グラフは、あくまで私個人の評価となります!

あらすじ

独ソ戦が激化する1942年、モスクワ近郊の農村に暮らす少女セラフィマの日常は、突如として奪われた。急襲したドイツ軍によって、母親のエカチェリーナほか村人たちが惨殺されたのだ。自らも射殺される寸前、セラフィマは赤軍の女性兵士イリーナに救われる。「戦いたいか、死にたいか」――そう問われた彼女は、イリーナが教官を務める訓練学校で一流の狙撃兵になることを決意する。母を撃ったドイツ人狙撃手と、母の遺体を焼き払ったイリーナに復讐するために。同じ境遇で家族を喪い、戦うことを選んだ女性狙撃兵たちとともに訓練を重ねたセラフィマは、やがて独ソ戦の決定的な転換点となるスターリングラードの前線へと向かう。おびただしい死の果てに、彼女が目にした“真の敵”とは?

逢坂冬馬『同志少女よ、敵を撃て』 早川書房

解説レビュー

心優しき村娘、セラフィマ

プロローグと第一章では、主人公であるセラフィマが軍に入隊するまでが描かれます。

イワノフスカヤ村に住む村娘・セラフィマ。

狩りの名手でありながら、楽しみや腕試しのために狩りに出たことはない心優しい女の子です。

母・エカチェリーナと共に、いつものように狩りに出掛けていたセラフィマは、帰り道で村の異変に気がつきます。

近所のおじさんが薪を割る音も、子どもたちの遊び声も聞こえない——静かすぎる。

息を殺して村へ近づいていくと、ドイツ軍が村を占拠していたのです。

銃を構えた母親がドイツ兵を撃ち抜くと思われた瞬間、銃撃音が響きます。こちらを狙っていた狙撃兵が、セラフィマの母親を撃ち殺してしたのです。

恐怖で動けないセラフィマは、近づいてきたドイツ兵に発見され、占拠されてしまったイワノフスカヤ村へ連行されます。

銃撃で頭を破裂させた親戚のアントーノフおじさん、犯されてから殺された14歳の少女・エレーナ、優しかった村の住民たちは1人残らず惨殺されていました。

自身も男たちに陵辱され、殺害されてしまう。

そんな運命にあったセラフィマを救ったのは、赤軍——ソビエト連邦の軍隊でした。

女性というだけで戦時は危険な目にあってしまう……序盤からなんとも痛ましい描写の数々でした……。

「戦いたいか、死にたいか」

間一髪のところで赤軍に救出されたセラフィマ。

兵士たちを率いていたのは、美しい女性でした。

しかし、その身からほとばしる尋常ならざる覇気は、彼女が只者ではないことをセラフィマに想像させます。

彼女の名前は、イリーナ・エメリヤノヴナ・ストローガヤ。

リュドミラ・パヴリチェンコ(実在した伝説的な女性狙撃兵)の元パートナーで、100人近くの兵士を射抜いた歴戦のスナイパーです。

屈強な兵士たちを従えたイリーナは、すべてを失い呆然としていたセラフィマに、残酷な選択肢を突きつけました。

「戦いたいか、死にたいか」

逢坂冬馬『同志少女よ、敵を撃て』 早川書房

居場所を蹂躙されてしまった少女が選ぶには、あまりに重すぎる選択。

「死にたい」と、どうにか口にしたセラフィマに対し、イリーナはセラフィマの家にあった家族の写真を投げ捨て、思い出の品を粉微塵に砕き始めます。

思い出とともに死を選びたかったセラフィマはやめるよう懇願しますが、もちろんイリーナは手を緩めません。

「やめてください!」

逢坂冬馬『同志少女よ、敵を撃て』 早川書房

「頼めば相手がやめると思うか。お前はそうやって、ナチにも命乞いしたのか!」

女性兵士の叫びに、セラフィマの心臓が跳ね上がった。

「そのようだな。この戦争では結局のところ、戦う者と死ぬ者しかいないのさ。お前も、お前の母も敗北者だ。我がソヴィエト連邦に、戦う意志のない敗北者は必要ない!」

これは残った食料や施設などを敵軍に奪われないようにする「焦土作戦」なるものですが、あえてセラフィマにそれを見せつけることで、彼女の闘争心に火をつけることが狙いだったのでしょう。

背中を押すどころか、追い打ちをかけるようにセラフィマの思い出を蹂躙せしめたイリーナ。果てにはセラフィマの母であるエカチェリーナの遺体にガソリンをかけ、目の前で燃やしてしまいます。

激昂し猟銃を向けるセラフィマを蹴り付けながら、イリーナは再び問いました。

「お前は戦うのか、死ぬのか!」

逢坂冬馬『同志少女よ、敵を撃て』 早川書房

「殺す!」

這いつくばったまま、セラフィマは答えた。

生まれて初めて口から出た言葉だった。

「ドイツ軍も、あんたも殺す! 敵を皆殺しにして、仇を討つ!」

すべてを失った村娘の口から出たのは、生まれてから口にしたことのない、汚らしい言葉。

自分を連行したドイツ兵の会話から、母を狙撃したと思われるのは頬に傷のあるイェーガーと呼ばれる男だということを思い出します。

母親を殺したイェーガーと、母親の遺体を貶めたイリーナ。2人への復讐を誓ったセラフィマ。

自身へ憎悪を抱いたセラフィマを「使える」と考えたイリーナは、彼女を弟子にするべく、「巣」と呼ばれる場所へ輸送するのでした。

中央女性狙撃兵訓練学校——通称「魔女の巣」

赤軍兵士によれば、イリーナは各地から有望な人材を集め、「巣」と呼ばれる場所に連れて帰っているとのこと。

セラフィマが連れてこられた場所は、なんと学校でした。

中央女性狙撃兵訓練学校の分校——通称「魔女の巣」と呼ばれるこの施設で、セラフィマは1年間の狙撃訓練を受けることになったのです。

セラフィマの同志となる個性豊かな生徒たちは、いずれも彼女と同じく住処を奪われた女性たち。

貴族のお姫様のようでありながら、モスクワ射撃大会優勝者のシャルロッタ。

コサックの生まれで、自身と家族の誇りのために戦うオリガ。

近寄りがたい雰囲気を纏う、天才的な銃撃の腕前を見せつけるアヤ。

狙撃兵訓練学校最年長で、みんなのお母さん的存在のヤーナ。

セラフィマの復讐対象の1人であるイリーナですが、赤軍兵士の反応とは裏腹に、彼女はこの施設では生徒たちに慕われていました。

座学を中心とした苛烈な授業を行いながらも、生徒たちにふいに見せる柔和な笑顔。

イリーナの2つの顔に、セラフィマと読者は戸惑うことになるのです。

軍人としての厳しい顔と、先生としての優しい顔。イリーナというキャラクターがどんどん魅力的に見えてきます!

「魔女の巣」の授業には印象的なものがたくさんありましたが、中でも私が好きなのは動物射撃訓練の場面です。

的を射撃することになれてきた時期、生徒たちに課されたのは、動物——生きている「牛」を撃つ訓練でした。

猟師として卓越した技術を持つセラフィマとアヤはなんなく牛を撃ち殺すのですが、生徒たちの中には生き物を撃ったことのない者も当然います。

生き物を殺すことを躊躇してしまい、どうしても牛に引き金を引けなかった生徒たちは、イリーナから容赦無く退学が告げられました。

その後、選別から残った生徒たちの格闘訓練の様子が以下です。

全員が、無我夢中でサンドバッグを殴った。獲物を撃った直後の異様な興奮と、名状しがたい後味を振り切ろうとするように、全員が声を張り上げて体を動かし続けた。

逢坂冬馬『同志少女よ、敵を撃て』 早川書房

この冷めやらぬ興奮と後味の悪さ。なんとも生々しいですよね。

厳しくも確かな温かさをくれた「魔女の巣」との別れ、そして、彼女たちが人間を殺害できるようになる日が着々と迫ってきていることを連想させる、非常に印象深い場面です。

夢の終わり、悪夢の始まり

やがてセラフィマたちは卒業試験を乗り越え、「魔女の巣」を卒業。

彼女たちは「第三十九独立小隊」と命名され、精鋭狙撃兵として戦場へ赴くことになります。

初任務は、ヴォルガ川西岸に位置し人口60万人を誇る一大工業都市・スターリングラード奪還の足がかりとなる「ウラヌス作戦」。

この作戦を描く第三章で本作は、エンタメの中にくっきりと生々しさの輪郭を表し始めたのです。

気づけば弾け飛んでいる同志たち。

恐れをなして土壇場で裏切る友軍。

照準越しに見る敵兵の血走った眼。

初めて体験する、この世の地獄とも呼べる戦場の空気。

同志を失い、初めて人間を殺害したかつての生徒たちに、同行していたイリーナは「誇れ!」と呼びかけます。

「敵兵を殺したことを思い出したなら、今誇れ! いずれ興奮は消え実感だけが残る。そのときには誇りだけを感じられるように、今誇るんだ! お前たちが殺した敵兵は、もうどの味方も殺すことはない! そうだ、お前たちは味方の命を救った。侵略兵を一人殺すことは、無数の味方を救うことだ。それを今誇れ。誇れ、誇れ、誇れ!」

逢坂冬馬『同志少女よ、敵を撃て』 早川書房

自分たちに守りたいものがあるように、敵兵にも家族がいる。

けれど、誰かが敵を討たねば、愛すべき自国は敵の手に落ち蹂躙される。

戦場に出たセラフィマたちを襲う、行き場のないやるせなさに差し伸べられたイリーナの台詞には、途方も無い喪失感の中に、わずかな希望を見出すことができました。

戦争の虚しさを凝縮したような作品でありながら、ここまでエンタメ性が高いのは本当に凄い! ページを捲る手が止まりません!

また、この章で読者の心を抉ったのは、主人公セラフィマの心境の変化でしょう。

昔、村に来た公共教育演劇団の影響で、国と国を繋ぐため外交官になるのが夢だったセラフィマ。

かつてはイワノフスカヤ村で初めて大学へ通う村娘として、ドイツ語を学び、ソ連(ロシア)とドイツの仲を良くしたい。

あの日に見た演劇のように、ドイツ兵と手を取り合う未来を切り拓きたい。世界を平和にする橋渡し役になりたい。

しかし、戦場を経験したセラフィマは、床につきながらこう思うのです。

塹壕から顔を出して手を取り合い、戦いをやめるドイツ兵はもういない。

逢坂冬馬『同志少女よ、敵を撃て』 早川書房

この場面が本当に悲しくて、やるせないんですよね……。

友を失った憎悪を糧に、スターリングラード奪還作戦では1人でも多くのドイツ兵を殺してやると覚悟を決めたセラフィマ。

彼女が胸に抱いていた夢は、この瞬間、それを覆い尽くすほどの怒りによって、完全に崩れ去ってしまったのです。

心優しき村娘はもういません。彼女は復讐の女神となっていくのですから。

精鋭狙撃兵として順調にスコア(敵兵の撃破数)を伸ばしていくセラフィマの姿は、主人公の成長の喜びと同じくらいに、読者に悲しみを与えるでしょう。

この先ももっと語りたいのですが、これ以上話してしまうと大きなネタバレを含んでしまうため、グッと我慢し、割愛します。

本作が本当に面白くなるのはここから! ここまで読んで気になった方は、ぜひ続きを読んでほしいです!

夢が終わり、悪夢が始まる。セラフィマたちの向かう先には、一体何が待ち受けているのか。気になって読み進めてしまうのです。

グッときた場面や表現

戦争に巻き込まれる子どもたち

セラフィマたち第三十九独立部隊と共にスターリングラードで作戦にあたった、第十二歩兵大隊。

スターリングラードの市民で構成されたこの部隊の拠点は、部隊長であるマクシムの自宅だったアパートの一室。

このアパートにはニコライとマーシャという2人の子供も住んでいました。

戦場なのに子供がいるの!? そう思った私に、マクシム隊長とイリーナの掛け合いが突き刺さります。

「おかしな戦場でしょう。ここではこういう光景が無数にあるんです。彼らは廃墟で遊んで、兵士にメシをもらい、砲弾の欠片を拾って友達と数を自慢しています。どういうわけか、どんな日常であっても子どもってのは遊ぶことをやめないんです」

逢坂冬馬『同志少女よ、敵を撃て』 早川書房

「子どもが遊ばなくなってたら、きっとそれは子どもとして生きることを諦めたときでしょうね」

戦地で暮らす子どもの様子は、現代の日本で暮らす私たちにとっては、馴染みのないことかもしれません。

これが当たり前だった子どもがいることに、あるいは今でもいることに、強い憤りを感じてしまいます。

後にニコライはドイツの狙撃兵によって足を射抜かれ、重症を負ってしまい、それをきっかけにマーシャと共にスターリングラードを離れることになりました。

死者と負傷者を輸送する動力艇に乗ってスターリングラードを離れる際、セラフィマは彼が欲しがっていた重機関銃の薬莢を袋に入れて渡します。

しかし、あんなにも無邪気だったニコライは、受け取った袋の中身を一瞥すると、それをすぐに川へ投げ捨ててしまうのです。

沈んでいく薬莢を見つめるマーシャの顔にも、すでに笑顔はありませんでした。

イリーナの言う通り、彼らは遊ぶことをやめてしまったのです。本当にやるせない場面だと思いました……。

主人公のセラフィマや「魔女の巣」出身の狙撃兵たちを含め、戦争の恐怖を身をもって体験した子どもたちを鮮明に描く本作。

その中でも特にここは、戦争の惨たらしさと虚しさが強烈に描かれた印象的な描写ではないでしょうか。

イリーナという魅力的すぎるキャラクター

本作を語る上で外せない登場人物といえば、セラフィマの仇であり師でもある女性兵士・イリーナでしょう。

兵士として優秀なだけでなく、美しく、強かな女性。

しかし、物語開始時点では20代ということもあり、精神的な脆さも作中で描かれています。

セラフィマの視点で描かれる物語を見ていた読者は、イワノフスカヤ村での邂逅にて鬼畜な一面を見せたイリーナが、時に弟子たちと笑い、涙を浮かべ、戦友の死に瞑目するのを目撃し、きっと心を揺さぶられたはず。

イリーナを仇として認識しつつも、師として尊敬もしているセラフィマの言動や口調が、徐々に彼女に似ていく様子は、まるで親子を見ているようでした。もちろん、指摘すればセラフィマは不満を漏らすでしょうが。

手塩にかけて純度の高い殺し屋に育て上げた弟子たちを指揮するとき、一体イリーナは何を思っていたのか。

ここに注目してみると、本作はグンと魅力を増して、読者を物語へ没入させていくでしょう。

余談ですが、私は広江礼威先生の『BLACK LAGOON』という漫画が大好き。読んでいてイリーナの声や言動を頭で描いている際、この作品に登場するあるキャラクターを思い出しました。

戦争における「女性」の立場

本作のテーマのひとつには、戦争における女性の立場の弱さがありました。

セラフィマは仇である2人——イェーガーとイリーナを討つために狙撃兵となります。

ですが、彼女は戦場で戦う理由を、徐々に「女性を守るため」というものに定め直していくのです。

イワノフスカヤ村で、ドイツ軍に陵辱されて殺されたエレーナたち。

銃を構えながらも人間を撃てなかった母親と、立ち上がることすらできなかったセラフィマ自身。

ソ連とドイツ。たとえどちらの国が勝利しても、互いの国の女性たちは虐げられてしまう、戦争の戦利品として扱われてしまう。

ここが、読んでいて胸が苦しくなる部分であったのは確かです。

しかし、ロシアとウクライナの戦争が数年経っても沈静化しない現在において、このような苦しみを味わっている人は、今でも必ずいるはずなのです。

だからこそ、この物語は私たち読者の心を穿ちます。

私ちは、残酷な場所で生き抜くために戦う人々のことを想い、決して目を逸らしてはいけないのだと。

紛れもない真実を内包した、究極のエンタメ小説。

これが読了して抱いた、嘘偽りない私の本作への評価です。

おわりに

さて、いかがだったでしょうか。

本作は逢坂冬馬先生のデビュー作とのこと……唖然として何も言えません。凄すぎる。

どうしても凄惨な描写が目を引く本作ですが、無論それだけでなく、読者の心の奥底にズシンと響いてくるものがあるはずです。

本レビューを読んで興味を抱いた方は、どうか食わず嫌い(読まず嫌い?)せずに手に取っていただきたい。間違いなく、読者の新しい扉を開いてくれる作品です。

それでは今回はこの辺りでお暇といたします。

ご一読いただき、ありがとうございました。