ページの隙間から失礼します。てるまれです。

今回は、幅広い作風で人気の作家・早見和真先生の『アルプス席の母』をご紹介します。

はじめに

『アルプス席の母』はどんな人にオススメ?

- まっすぐな家族の愛を感じたい人

- テンポよく進む青春小説が読みたい人

- 感動できる物語が読みたい人

野球選手って素敵ですよね。

多くの人の期待を背負い、スタジアムの中で眩い輝きを放つ。その姿はまさにヒーローです。

甲子園に出場し、やがてプロ野球選手に。球児たちはそんな目標を掲げ、日々を過ごしているはず。

しかし、野球に限った話ではないですが、才能があればそれだけ背負うものも大きいものです。

本作『アルプス席の母』は、夢のために地元神奈川から大阪へと旅立った球児と、その母親を描く物語。

高校3年間と球児の夏を舞台に、感動と熱狂の世界を見せてくれる本作の魅力を、少しでも伝えられたらと思います。

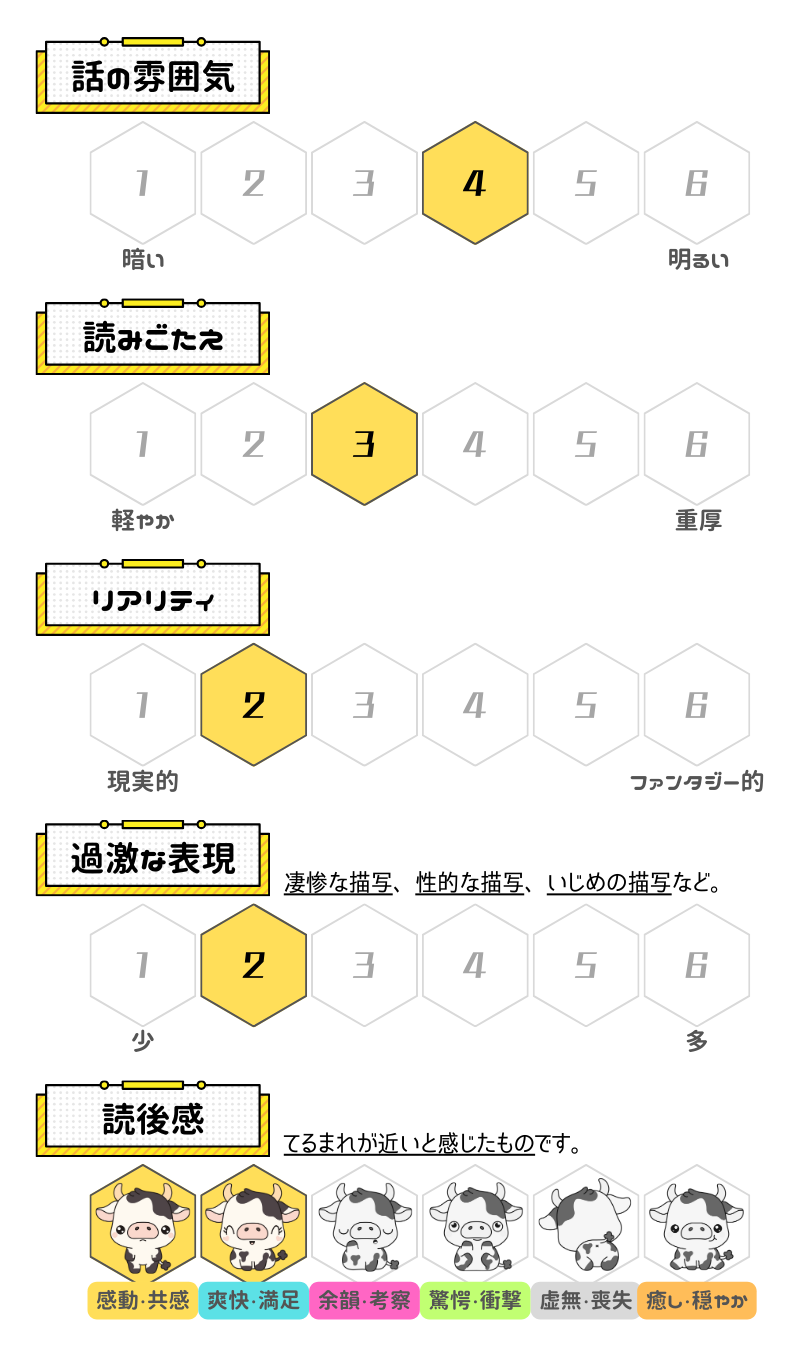

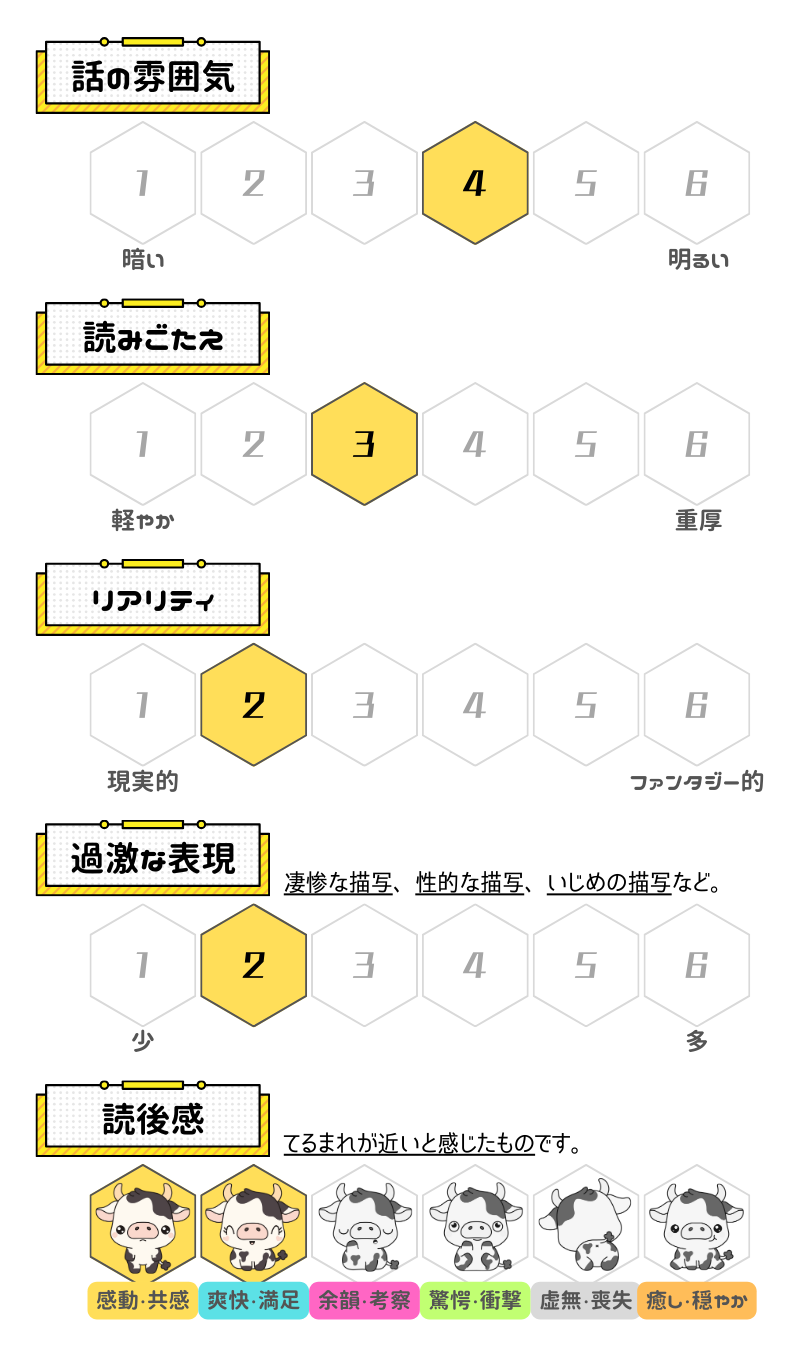

小説評価グラフ

てるまれ

てるまれ下記グラフは、あくまで私個人の評価となります!

あらすじ

まったく新しい高校野球小説が、開幕する。

秋山菜々子は、神奈川で看護師をしながら一人息子の航太郎を育てていた。湘南のシニアリーグで活躍する航太郎には関東一円からスカウトが来ていたが、選び取ったのはとある大阪の新興校だった。声のかからなかった甲子園常連校を倒すことを夢見て。息子とともに、菜々子もまた大阪に拠点を移すことを決意する。不慣れな土地での暮らし、厳しい父母会の掟、激痩せしていく息子。果たしてふたりの夢は叶うのか!?

早見和真『アルプス席の母』 小学館

補欠球児の青春を描いたデビュー作『ひゃくはち』から15年。主人公は選手から母親に変わっても、描かれるのは生きることの屈託と大いなる人生賛歌! かつて誰も読んだことのない著者渾身の高校野球小説が開幕する。

解説レビュー

観客席から見るベンチの息子

物語は阪神甲子園球場のアルプス席から始まります。

本作の主人公は高校球児の母・秋山菜々子。

炎天下の応援席でボーッとしていた菜々子は、呼びかける周囲の声でハッと我に返り、颯爽とベンチから飛び出す息子・秋山航太郎を見つめました。

18の背番号を背負い、「伝令」としてマウンドへ駆けていく航太郎。

伝令は、グラウンドに出れない監督に代わって、選手たちにベンチの指示を伝える役割です。

そう。彼はこのチームにおける補欠選手なんです。

甲子園2回戦。1回戦で出番のなかった航太郎が、選手として初めて甲子園の土を踏み締めた瞬間でした。

伝令としての役割を全うする息子に対し、大声で声援を送る母・菜々子。

同時に、これまでの戦いと呼ぶべき壮絶な数年間の記憶を思い出すのです。

球児の母親の視点で描かれる、高校野球を舞台とした物語。なんとも珍しい設定に心惹かれます!

心優しき球児、故郷を出て大阪へ

場面は航太郎が中学生だった頃へ遡ります。

菜々子の夫であり、航太郎の父の秋山健夫は、航太郎が9歳の頃に事故で亡くなっています。

母子家庭だった航太郎は、常に母親を気にかけるような心優しい息子に育ちました。

故に、進路についてずっと悩んでいたんですよね。

母に迷惑をかけたくない。けれど、大好きな野球を目一杯できる高校へ進学したいと。

ある日、菜々子は普段とは違う航太郎の素振りを感じ取り、進路について問い詰めます。

航太郎の希望は、大阪にある甲子園常連校・山藤学園で野球をしたいというものでした。

秋に行われる和歌山県知事杯に、山藤学園野球部の内田監督が観戦に来る。それを知った航太郎は結果を残すべく、シニアチームのキャプテンとして、並々ならぬ気持ちで大会へ挑みます。

破竹の勢いでチームは駒を進めていき、遂には優勝を果たした航太郎たち。

しかし、決勝戦後に果たした憧れの内田監督との邂逅で告げられたのは、スカウトではなく腕の不調に対する叱責。

キャプテン、そしてピッチャーとして、全国大会でチームを優勝に導いてなお、山藤学園から航太郎へのスカウトは来なかったんです。

関東にある複数の名門校からのスカウトを蹴り、代わりに航太郎が選択したのは、同じ大阪にある希望学園という新興校。

ここで航太郎の、そして菜々子の濃密な3年間が幕を開けるのです。

菜々子をじわじわと追い詰める父母会

希望学園で寮生活を始めた航太郎。

息子の成長を近くで見届けることができない代わりに、少しでもそばにいたい。

そんな気持ちから菜々子は、航太郎の入寮と時期を同じくして大阪へ引っ越します。

元々看護師として働いていた菜々子は、大阪のクリニックに再就職。

職場の人間関係も好調で、順風満帆に思われた新天地での生活ですが、彼女はとある悩みを抱えていました。

それは、希望学園野球部の”父母会”の存在です。

新興校である希望学園野球部は、父母会の歴史も当然浅いものでした。

それ故か、強烈な上下関係や親同士の派閥争いなどもあり、以下のような変に細かいルールも守らなければいけない決まりだったのです。

・日傘禁止

早見和真『アルプス席の母』 小学館

・間食禁止

・帽子禁止

・サンバイザーは白色のみ

・水分の補給は選手と同じタイミングで。たとえば試合中ならイニング間

・監督への直接の声がけ禁止

・球場では三年、二年、一年の順に前列から隙間なく座っていく

・後輩の親が座るのは、先輩の親が全員座るのを見届けてから

まるで、息子たちの学年を自身らの序列と履き違えたような、幼稚と思えるものまでありますよね。

また、上記はあくまでもルールの一部。迷いなく疑問を抱いてしまうようなものが、まだいくつか存在します。

しかし、菜々子はこういったルールを心の底ではくだらないと思いつつも、従わざるを得ない立場にいたのです。

菜々子が1年生の親というだけではなく、航太郎が凄まじく優秀な選手であったことも、要因の1つでしょう。

先輩を差し置いてレギュラーに選ばれる航太郎へのやっかみを、2年生部員の親たちは菜々子にぶつけ始めたのです。

陰険な責めに対して言い返そうにも、自身の失言や振る舞いが他の親を通して野球部内に伝わり、息子の立場を悪くするのではと考えてしまい、我慢するほかありません。

加えて大阪の人は、良く言えば人懐っこく義理人情に厚い反面、悪く言えば距離感が半歩近くせっかちなところがありますよね。

見栄っ張りで陰湿な親たちとの駆け引きや、大阪人の県民性に振り回され、菜々子は週末の練習見学に行くのがどんどん憂鬱になっていきます。

あまりにもバカらしくて、絶対に泣くまいと歯を食いしばった。大阪に来て以来、いろいろな場面で「理不尽」という単語が脳裏を過る。航太郎もこんな思いをしているのだろうか。考えるだけで胸が詰まる。

早見和真『アルプス席の母』 小学館

この悪質な”いびり”の部分は、読んでいて胸が詰まるようでした。

読者は菜々子の視点で物語をなぞっていくため、つい彼女に「負けないで!」と声援を送ってしまいたくなります。

ですが新天地・大阪には、そんな悩みを抱えた菜々子を救ってくれる運命的な出会いが待っていました。

新天地での出会い

菜々子の勤める「本城クリニック」の看護師長・富永裕子。

母親のような包容力で向き合ってくれる裕子は、菜々子の憂鬱そうな雰囲気を感じ取っていました。

裕子から誘われ、気分転換も兼ねてと菜々子が足を運んだ食事の場。

そこには裕子から「紹介したい」と言われていた女性が、すでに席に着いていました。

彼女の名前は馬宮香澄。

シングルマザーである香澄には馬宮陽人という一人息子がいました。

話を聞いてみると、どうやら陽人は推薦枠ではなく、一般入試から希望学園の野球部に入ったようなのです。

しかし、シニア上がりの子や関西圏の子など、1年生の中でもすでに派閥ができており、部内はかなりピリピリとした雰囲気の様子。

そんな中で陽人に壁を隔てず、気さくに話しかけてくれる部員がいたというのです。

それが、菜々子の息子である秋山航太郎でした。

希望学園の野球部に息子を預けている看護師がいることを元同僚の裕子に聞いた香澄は、菜々子の苗字が「秋山」だと知り、コンタクトを取ってきたのです。

香澄はナースではなくドクター——つまりは開業医であり、菜々子にとっては先生と呼ぶべき存在ですが、すっかり意気投合した2人は「菜々子ちゃん」「香澄ちゃん」と呼び合う仲になります。

菜々子にとって、親友と呼ぶべき存在ができた瞬間でした。

母子家庭の親同士。野球部や父母会といった「理不尽」に立ち向かっていく仲間を得た2人は、3年という月日を通して、より絆を深めていくことになるのです。

陽人に手を差し伸べたのが息子だったことを菜々子が知るシーンは、とても印象的でした。どうしようもなく優しすぎる航太郎の姿に、思わず読者の目にも涙が滲んできます。

補欠として輝き出す航太郎

菜々子には父母会の他に、もうひとつ悩みがありました。

それは練習見学で見る航太郎が、日に日に痩せ細っていくこと。

野球選手として大成するため、とにかく食事の量が多かった航太郎。中学時代は、朝昼晩それぞれで3合——つまりは1日で1升(炊飯前で約1.5kg)もの白米を食べていました。

にもかかわらず、遠くから見ても小さくなったと分かるくらいに、航太郎は変わっていくのです。

加えて香澄の息子である陽人とは違い、航太郎から全く連絡が来ないことも、菜々子の不安を煽る種となっていたのです。

さらには、読者がずっと恐れていたことが起こってしまいます。

中学2年生の夏、山藤学園の内田監督に指摘された肘の不調が、航太郎のピッチャー生命を脅かし始めたのです。

1年生の夏、3年生の引退試合とともに肘の手術をした航太郎は、リハビリのこともあり、遂にはレギュラーから外されてしまいました。

中学で日本一に輝いたピッチャーが、故障により補欠となる。これだけ見れば悲劇というほかないでしょう。

しかし、菜々子から見る航太郎は、これまでの人生の中で最も楽しそうに野球をしていたのです。

幼い頃から恵まれた才能を見せ、周囲から期待とプレッシャーを受け続けていた航太郎。

彼にとって、肘の故障をきっかけとしたレギュラー降格は、初めて肩の荷が降りた瞬間だったんですね。

だからこそ、航太郎は心の底から野球を楽しみ始めます。

他メンバーを懸命に鼓舞し、ベンチの中で笑顔を振り撒く航太郎は、補欠になったことを感じさせないほどの存在感でチームの輪の中心となっていくんです。

大好きな息子のそんな姿を見て、菜々子は大きな幸福を感じるのでした。

この先、物語は2年生になった航太郎と新体制になったチームの姿が描かれていきます。

果たして彼らの甲子園出場という夢は叶うのか。

そして球児の母である菜々子は、成長していく息子にどんな思いを抱くのか。

感動の物語と驚きの結末は、ぜひ本を手に取って確かめていただきたいです。

部活は大好きだったけど、レギュラーとしてメンバーに選ばれることはなかった。航太郎はきっと、そんな人たちにとってのヒーローそのものなのかもしれません。

グッときた場面や表現

高校球児の母、秋山菜々子と馬宮香澄

本作で最も印象的な登場人物といえば、やはり高校球児の母親である秋山菜々子でしょう。

解説レビューでも話したように、高校野球を舞台にした小説で、球児の母親にスポットライトが当たった作品はあまりないのではないでしょうか。少なくとも私は読んだことがありません。

作中で菜々子の置かれた環境も非常に難しいもので、人によっては十分に心折れてしまうようなものだったと思います。

だからこそ、彼女の親友となる香澄のことが、読者は大好きになってしまうんですよね。

菜々子と同じくらい香澄の言葉が、涙が、菜々子と共に語らうその姿が、とても愛おしい。

この2人の球児の母が語り合う場面に、印象的なものがあります。それがこちら。

「たった二年半くらいのものなのにね」

早見和真『アルプス席の母』 小学館

「でも、貴重な高校時代の二年半やで」

「そうなんだよね。私たちは息子が飛躍的に成長する時間に立ち会えないんだ。もう一生立ち会えない」

寮生活を始める子ども同様に、親たちだって当然寂しいのです。

高校から寮生活を始める子どもは、14年間しか親と一緒に過ごせない可能性もあるのだから。

本作を読んでいる人の中には、私同様に子供がいない人もきっといるでしょう。

この台詞は、息子と離れて暮らすことになった親目線での寂しさを、短いながらも読者にグッと感じさせてくれる良い台詞だと感じました。

また、菜々子の視点で描かれる物語のため気づきにくいのですが、とにかく彼女はパワフルな母親なのです。

息子の夢を応援しない親がどこにいると平然と語る彼女は、作中で示した通り、息子と共に大阪の街に住み始め、新天地で再就職をし、疑問を抱きながらも父母会の”いびり”を耐え抜きます。

なんというバイタリティ……まさに「母は強し」という言葉を体現したような母親ですよね。

2人がとある悩みに直面したこの場面も、私の心に深く突き刺さりました。

でも、実際にそうなのだ。たとえば結婚する前に思い描いた理想の母親像のように、格好良くは生きていない。子どものことでばかり不安になるし、おろおろするし、そういえば泣くのだって航太郎のことでばっかりだ。

早見和真『アルプス席の母』 小学館

「ダサいよね、私たち」

早見和真『アルプス席の母』 小学館

香澄は理由も尋ねずに首をひねった。

「ダサいことを認識してへん母親より少しはマシやろ」

もうね、この描写と掛け合いだけで、2人のことを本当に応援したくなってしまいます。

息子を泥臭く応援する自分たちのことを「格好良くない」「ダサい」と表現する2人の姿は、あまりにも「格好良くて」「美しい」んですよね。

球児である息子の選手生命、悪しき風習を抱えた父母会、そういった「理不尽」に抗う最高にかっこいい母親たちの姿を、ぜひ目に焼き付けてほしいです。

2人は間違いなくパワフルな母親ですが、繊細で感情豊かな一面も持ち合わせています。特に涙脆い一面は節々で強調されており、もらい泣きすることもありました。

変化していく菜々子と航太郎

大阪へ引っ越したことで、徐々に変化していく菜々子と航太郎も、本作の見どころの1つです。

裕子や香澄など、心温かい人たちに支えられ、引っ越し後もなんとか生活できていた菜々子。

ですが、やはり「いつもとは違う街」で暮らしているという感覚は拭えなかったのでしょう。

そんなことは分かるのは、航太郎が寮から一時的に帰省してきた、この場面。

いまさらながら菜々子は気づく。そういえば航太郎はずっとおかしな関西弁を使っている。電話ではあれほど気になったことなのに、この瞬間まで察することができなかった。航太郎の帰宅に舞い上がっていたことに加え、おそらく菜々子自身が大阪での生活に慣れてしまったからだろう。あまり違和感を抱かなかったことが、自分のことながら不気味だった。

早見和真『アルプス席の母』 小学館

「私はあんたのおかんなんかじゃないからよ!」

早見和真『アルプス席の母』 小学館

「正真正銘おかんやんけ!」

「ちゃうわ! 何がおかんや。私を大阪のおばちゃんみたいに扱うな!」

売り言葉に、買い言葉だった。自分の口から「ちゃうわ」なんて言葉が飛び出して、菜々子は頬を熱くする。

こちらは、寮での生活を通して不自然な大阪弁を使うようになってしまった航太郎と、菜々子が喧嘩する場面。

息子に大阪弁——特に「おかん」という言葉を使われ、嫌悪感を抱いた菜々子。

入寮するまで菜々子は、航太郎に「お母さん」と呼ばれていました。

きっと「おかん」と呼ぶことを許してしまっては、自分の愛する息子が変わってしまったことを認めてしまう。そんな思いから喧嘩してしまったんですね。

ですが、もうひとつの引用部分を見てください。

自身で気づいている通り、菜々子もいつしか大阪弁を使うようになってしまっていたのです。

息子が知らないうちに変わっていく苛立ちに感情を揺さぶられながらも、菜々子自身も大阪で生活するなかでしっかりと変化していっている。

そんなことが最初に分かる、凄く印象的な場面に思えました。

3年という期間は人間を大きく変えていきます。

菜々子にとって「いつもとは違う街」だった大阪は、終盤どんな街になっているのでしょうか?

離れて暮らす母と子のそれぞれの変化。この部分に注目して読んでみると、より一層本作を楽しめるのではないでしょうか?

おわりに

さて、いかがだったでしょうか。

早見和真先生の作品はいくつか読んだことがあるのですが、私は『ザ・ロイヤルファミリー』という作品が大好き。何気なく書店で購入したのですが、読んでいて大号泣してしまったんですよね。

『ザ・ロイヤルファミリー』は馬主一家の物語でしたが、本作『アルプス席の母』は高校球児の母の物語。

さまざまな題材を巧みに使い、読者の感情を揺さぶる物語を描く早見先生。これからも要注目の作家さんです。

それでは今回はこの辺りでお暇といたします。

ご一読いただき、ありがとうございました。