ページの隙間から失礼します。てるまれです。

今回は、2025年本屋大賞にノミネートされた青山美智子先生の『人魚が逃げた』をご紹介します。

はじめに

『人魚が逃げた』はどんな人にオススメ?

- 大切な存在との関係に悩んでいる人

- 青山美智子先生の作品を読んだことがある人

- 心温まる物語が読みたい人

小さい頃に見た物語のことって、結構鮮明に覚えていますよね。

幼い頃、母に呼んでもらった『ライト兄弟』の伝記や、エウゲーニー・M・ラチョフの『てぶくろ』は、今でもずっと私の心に残っています。

絵本、小説、漫画、アニメ、ゲーム——どんな物語であっても、必ず誰かの心に根付いていることでしょう。

本作『人魚が逃げた』は、突如銀座に現れた、自らを「王子」と名乗る美青年の謎を巡る短編集。

有名な童話、ハンス・クリスチャン・アンデルセンの『人魚姫』をなぞりながら、愛に囚われた人間たちを描く本作の魅力を、伝えられたらと思います。

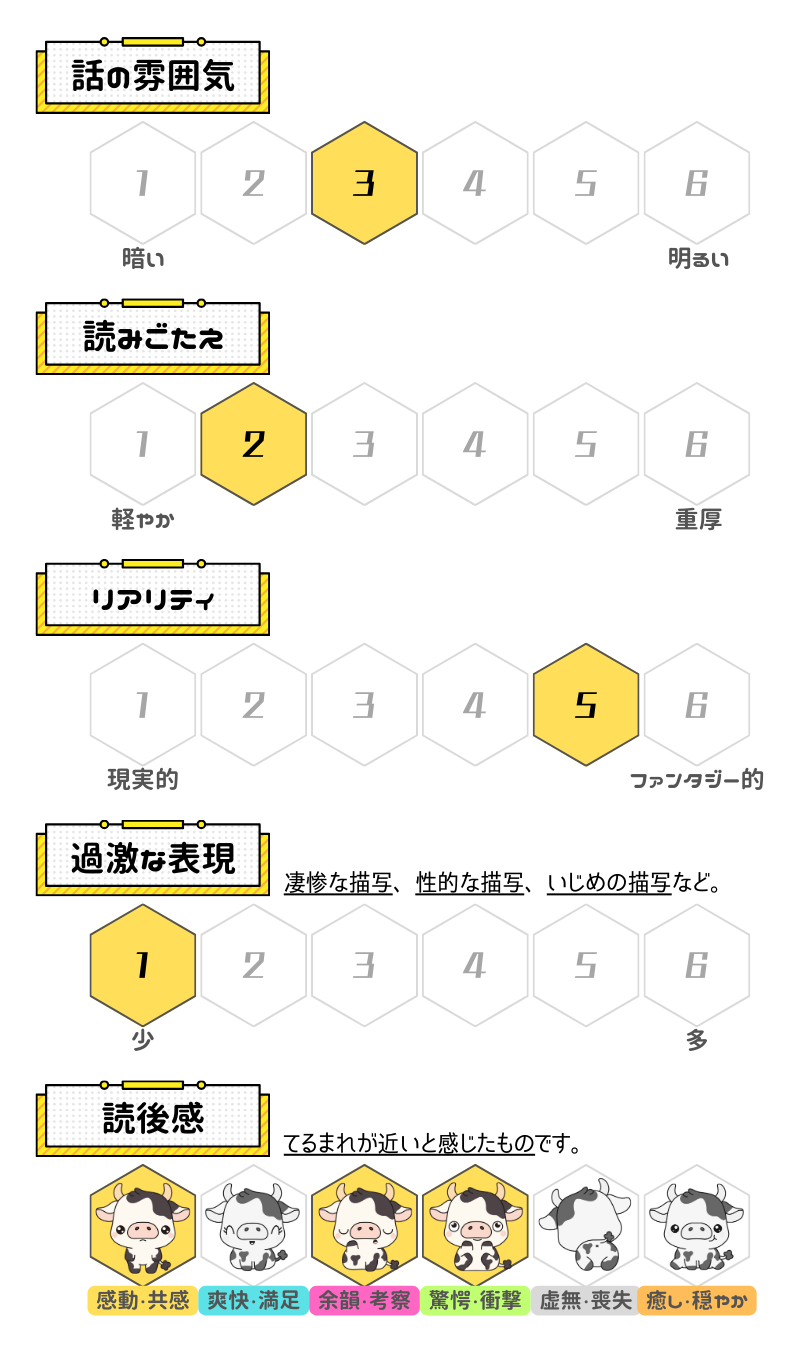

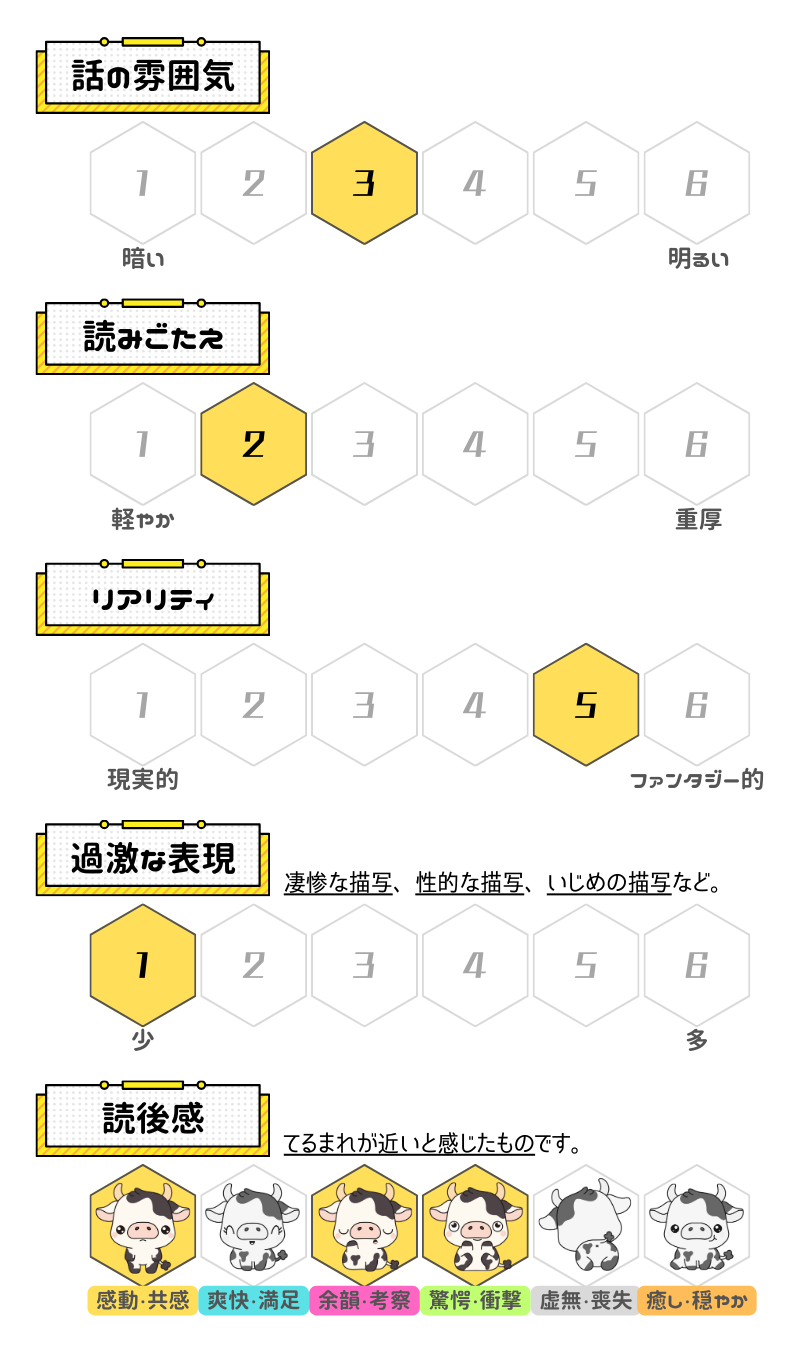

小説評価グラフ

てるまれ

てるまれ下記グラフは、あくまで私個人の評価となります!

あらすじ

ある3月の週末、SNS上で「人魚が逃げた」という言葉がトレンド入りした。どうやら「王子」と名乗る謎の青年が銀座の街をさまよい歩き、「僕の人魚が、いなくなってしまって……逃げたんだ。この場所に」と語っているらしい。彼の不可解な言動に、人々はだんだん興味を持ち始め――。そしてその「人魚騒動」の裏では、5人の男女が「人生の節目」を迎えていた。12歳年上の女性と交際中の元タレントの会社員、娘と買い物中の主婦、絵の蒐集にのめり込みすぎるあまり妻に離婚されたコレクター、文学賞の選考結果を待つ作家、高級クラブでママとして働くホステス。銀座を訪れた5人を待ち受ける意外な運命とは。そして「王子」は人魚と再会できるのか。そもそも人魚はいるのか、いないのか……。

青山美智子『人魚が逃げた』 PHP研究所

解説レビュー

銀座に突如現れた謎の「王子」

物語は、1章『恋は愚か』から幕を開けます。

この章の主人公である青年・友治(ともはる)は、とある悩みを解決するべく、銀座の街を歩いていました。

そんな彼は、土曜日の昼からやっている『週末あなた様』という情報番組の取材を受けている、ひとりの男性を発見。

『週末あなた様』——略して『シュウアナ』とされるこのワイドショーは、番組の冒頭で道行く人に突撃インタビューするのが恒例となっています。

ウェーブのかかった長い黒髪、彫りの深い顔立ち、豪華なフリンジのついた白い詰襟服——男性はどこからどう見ても、王子様と呼ぶに相応しい風貌でした。

今日はどうしてここに? そう質問された「王子」は、こう答えます。

「僕の人魚が、いなくなってしまって……」

青山美智子『人魚が逃げた』 PHP研究所

「……逃げたんだ。この場所に」

青山美智子『人魚が逃げた』 PHP研究所

まるで、アンデルセンの童話『人魚姫』を連想させる受け答え。

この奇妙なインタビューをきっかけとして、王子の存在は、「#人魚が逃げた」というハッシュタグの投稿とともに、SNSを通じて世間の関心を集め始めていくのです。

もどかしさと愛おしさを味わえる『恋は愚か』と『君は確か』

そんな様子を眺めていた友治は、「王子」を俳優なのだろうと想像するのでした。

自分もかつて、あちら側にいた人間なのだと、過去を振り返り始めるのです。

友治は、交際している12歳年上の女性・理世(りよ)との関係に悩みを抱えていました。

年の離れている2人の出会いは、奇妙な縁から始まったものです。

元タレントで現会社員の友治。彼は事務所を退職する際に出会った理世に一目惚れし、数回のプロポーズを経て交際を始めました。

理世は奥ゆかしく素敵な女性でしたが、それが徐々に友治を苦しめていきます。

銀座で働く理世は高収入で、仕事上で付き合いのある人も身なりの良い人ばかり。中には有名人までいたのです。

もともと俳優として活動していた友治ですが、芸能事務所を辞めてしまった現在は、ただの若い会社員。

そう。友治は、自分は理世に釣り合っていない人間なんだと考えるようになってしまったんですね。

心から理世を愛している友治は、今の関係を継続させようと虚勢を張ってしまい、彼女に多くの嘘をついていました。

自分自身を「嘘つきのヒモ」を卑下する彼は、理世を喜ばせようとするあまり、遂には道端で拾った大金を勝手に使い、高級な指輪を買おうと決意します。

そんな友治が足を運んだティファニーで出会ったのは、あの「王子」だったのです。

友治がどんな選択をするのか、そして、友治と交際している理世が彼にどんな感情を抱いているのか。これは5章『君は確か』で描かれます。

どの章もたいへん面白かったのですが、私は特にこの2つの章が好みでした。実に青山美智子先生らしい短編だと思います。

愛に囚われた者たちの不安

友治が「王子」との邂逅によって、どんな変化を得たのか。これはぜひ、作品を読んで確かめてほしいところです。

ところで1章『恋は愚か』では、葛藤する友治を描く場面に、こんな描写が使われていました。

理世さんが素敵であればあるほど、同じ目線に立てないダメな自分を突き付けられてみじめな気持ちになる。ただ好きだと思うだけなら楽しいのに、相手に何かを求めたり求められたがったりする感情はどうしてこんなに醜くて苦しいのだろう。

青山美智子『人魚が逃げた』 PHP研究所

この文章を読んだ瞬間、思わずため息が漏れたんですよね…。

誰かを好きになったとき、ただ「好き」という感情だけで想いは完結しません。束縛や嫉妬、承認欲求が、必ずそこに付きまといます。

『恋は愚か』という章題と照らし合わせると、とても説得力の増す描写ではないでしょうか。

こんな風に、本作は「愛に囚われた者たちの不安」というのがひとつのテーマになっています。

登場人物たちは、友治のように「王子」と出会うことで、アンデルセンの『人魚姫』のエピソードと自身の置かれた状況を照らし合わせ、それぞれが解決の糸口を見つけ出していくのです。

何より、愛する人魚姫を失って後悔している「王子」こそが、最も「愛に囚われた者」なのですから。

現実と虚構が混じり合う、不思議で優しい物語。素敵ですよね。

鮮やかに明かされる物語の真実

エピローグでは、世間を騒がせる「王子」が何者であったのかが描かれます。

ここでは読者を驚かせるもうひとつの真実が明かされました。

読んでいて随所で感じていた違和感。これが緩やかに解けていき、心地良い爽快感と満足感が身体を駆け巡ります。

個人的に青山美智子先生の作品は、エピローグにその作品の本質がギュッと詰められているような気がするのです。

短編集の名手でありながら、エピローグで綺麗にそれらをまとめあげ、まるで花を開かせるような読後感を読者へ届けてくれる。

いつ誰が読んでも面白い作品を手がける作家さん。それが青山美智子先生なのだと、本作でもしみじみと感じることができました。

グッときた場面や表現

人と向き合うことの大切さ

さて、解説レビューでは、「愛に囚われた者たちの不安」という今作のテーマについて触れました。

しかしその多くは、相手と対話をすることができない人が抱いている感情なのです。

たとえば1章で登場した友治は、「自分が相手にとって相応しい人間ではない」という考えから、大きな過ちを犯しかけます。

けれど、本来それを決めるのは友治ではなく、友治の交際相手である理世なんですよね。

物語を俯瞰して見ている読者にとっては、当たり前のことのように思えてしまいます。

だって、モヤモヤしますよね。

「2人は愛し合っているんだ。さっさと本心から会話をして、ハッピーエンドを迎えなよ!」って思っちゃいませんか?

でも、考えてみてください。私たち読者も人間なのだから、「人間の見えない本心」というものに翻弄されて生きているはずです。

私が本作を通して一番感じたこと。それは、大切な人とちゃんと向き合って生きることの重要性でした。

”別れ”を前向きに捉える勇気

3章で登場する、妻と離婚した60代の男性・渡瀬昇(わたせ のぼる)。

元妻・須美子(すみこ)との離婚を後悔する素振りを見せる昇に対し、彼の叔母がかけた言葉。

これは、愛する人との関係に悩む人々を描く本作において、凄まじい印象を放つものでした。

「うまくいかなくなったふたりっていうのはね、一緒にいるときはイヤなことばかりが目について、いざ別れるとなったら案外、いい思い出ばかりが浮かんでくるものさ」

青山美智子『人魚が逃げた』 PHP研究所

叔母は淡々と言ったあと、少しだけ私に顔を向けた。

「でも、イヤなこともいいことも、それぞれに本当のことだろ? だったら、一緒にいるのも別れるのも、どっちを選んでも間違いじゃないんだよ」

この言葉は昇だけでなく、読者の心にもズシンと響いたことでしょう。

何かしらの形でかつて大切だった誰かと距離を置いたとき、多くの人はその人と過ごした過去を否定したり、忘却しようと考えてしまうものです。

けれど、違うんですよね。否定しなくても、忘れなくてもいいんです。

良い思い出も、悪い思い出も、間違いなくその人との思い出なのだから。

夫婦だけでなく、すれ違ってしまった友人や家族など、別れた誰かとの大切な思い出があるすべての人を救ってくれる、素晴らしい言葉だと私は思いました。

昇の叔母のこの台詞は、サン=テグジュペリの『星の王子さま』にある、王子と花(バラ)のエピソードを思い出しました。奇しくもあちらも王子様が登場しますね!

「小説」というものについて

4章で登場する小説家の男性・日下部伸次郎(くさかべ しんじろう)。

小説家として勢いのある彼が、なぜ小説を執筆するのか。それを語る描写には、並々ならぬ迫力が宿っていました。

俺が、なぜ小説を書かずにいられないのか。

青山美智子『人魚が逃げた』 PHP研究所

なぜ何者かによって「書かされて」いるのか。

それは、読まれて初めて生命を灯す「小説」というものが、どこかの誰かにとって必要な物語の、言葉の集結だからだ。たとえそれが百年後でも。

刷られるのが百万部であろうとたった一部であろうと、結局、一冊の本を通して作家と読者は一対一の会話をしているのだということを。

青山美智子『人魚が逃げた』 PHP研究所

きっと青山美智子先生が物語を描くときも、こんなことを考えて筆を握っているのでしょう。

でなければ、こんな素敵な考え方を文字に起こすことなどできません。

名作とされる小説は、時に海を渡ってやってきます。

小説は、作者と読者が会話できる場所。

本を開いている瞬間、私たち読者は、今はこの世に居ないアガサ・クリスティーやサン=テグジュペリとだって話すことができる。

そう考えるだけで、読書の素晴らしさを再認識することができませんか?

「読書をする理由」。そんな読書コラムを書いてみるのも面白いな、と考えてしまいました。

おわりに

いかがだったでしょうか。

童話と現実世界を見事にリンクさせ、人と向き合うことの大切さを教えてくれた本作。

作中には青山美智子先生の作品でお馴染みの画家たちも登場します。これはファンにはたまらないサービスでした!

本作は2025年の本屋大賞候補作にもノミネートされています。青山美智子先生は近年毎年のようにノミネートされていますので、今年こそ大賞を受賞してほしいところです!

それでは今回はこの辺りでお暇といたします。

ご一読いただき、ありがとうございました。