ページの隙間から失礼します。てるまれです。

今回は、2014年の「ミステリが読みたい!」、「週刊文春ミステリーベスト10」、「このミステリーがすごい!」において国内部門1位となり、史上初のミステリーランキング3冠に輝いたイヤミス短編集、米澤穂信先生の『満願』をご紹介します。

はじめに

『満願』はどんな人にオススメ?

- 上質な短編小説が読みたい人

- イヤミスを読んでみたいと思っている人

- 驚愕の結末と後味の悪さに酔いしれたい人

みなさんは「イヤミス」という小説のジャンルをご存知でしょうか?

読み終わった後、「イヤな」気持ちになる「ミステリー」。略して「イヤミス」です。

わざわざ本を読んでいるのに、イヤな気持ちになんてなりたくないよっ! そう思われる方もいるでしょう。

けれど、読まずに遠ざけてしまうなんて、もったいない!

多くのファンがいるように、イヤミスはかなり人気のあるジャンルです。

かくいう私も、「イヤミスからしか得られない栄養」があると思っている側の人間なんですよね。

もちろん、凄惨な描写や心にこびりつくようなモヤモヤ感が特徴のため、苦手な人はトコトン苦手なジャンルかもしれません。

ですが、じっとりした雰囲気の中に、微かな希望や登場人物の人間らしさを感じることができるのは、このジャンルならではの魅力と言っても過言ではないでしょう。

本作『満願』は、ミステリー界の巨匠・米澤穂信先生の描く傑作イヤミス短編集。

読了後に心地いい虚無感に包まれることができる本作の魅力を、収録作を3つほど紹介して、伝えられたらと思っています。

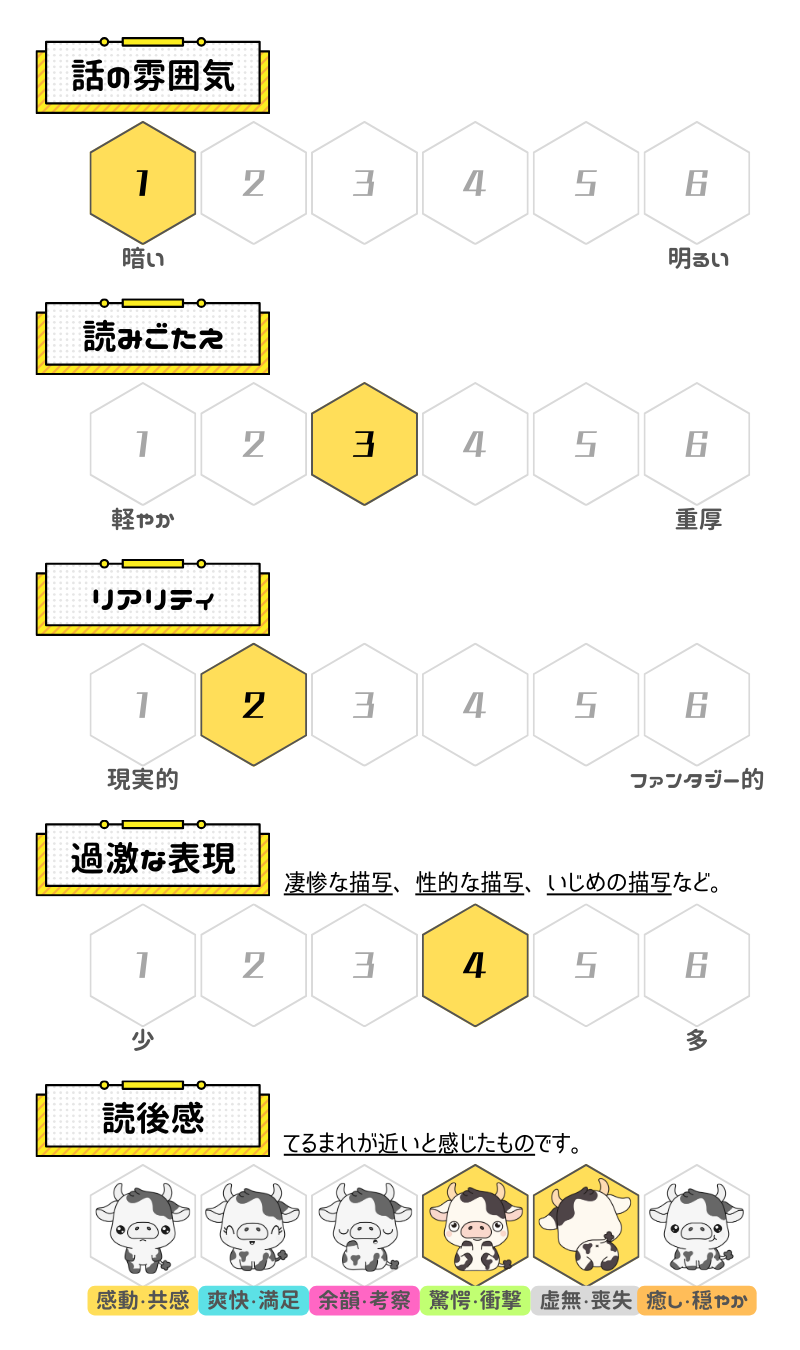

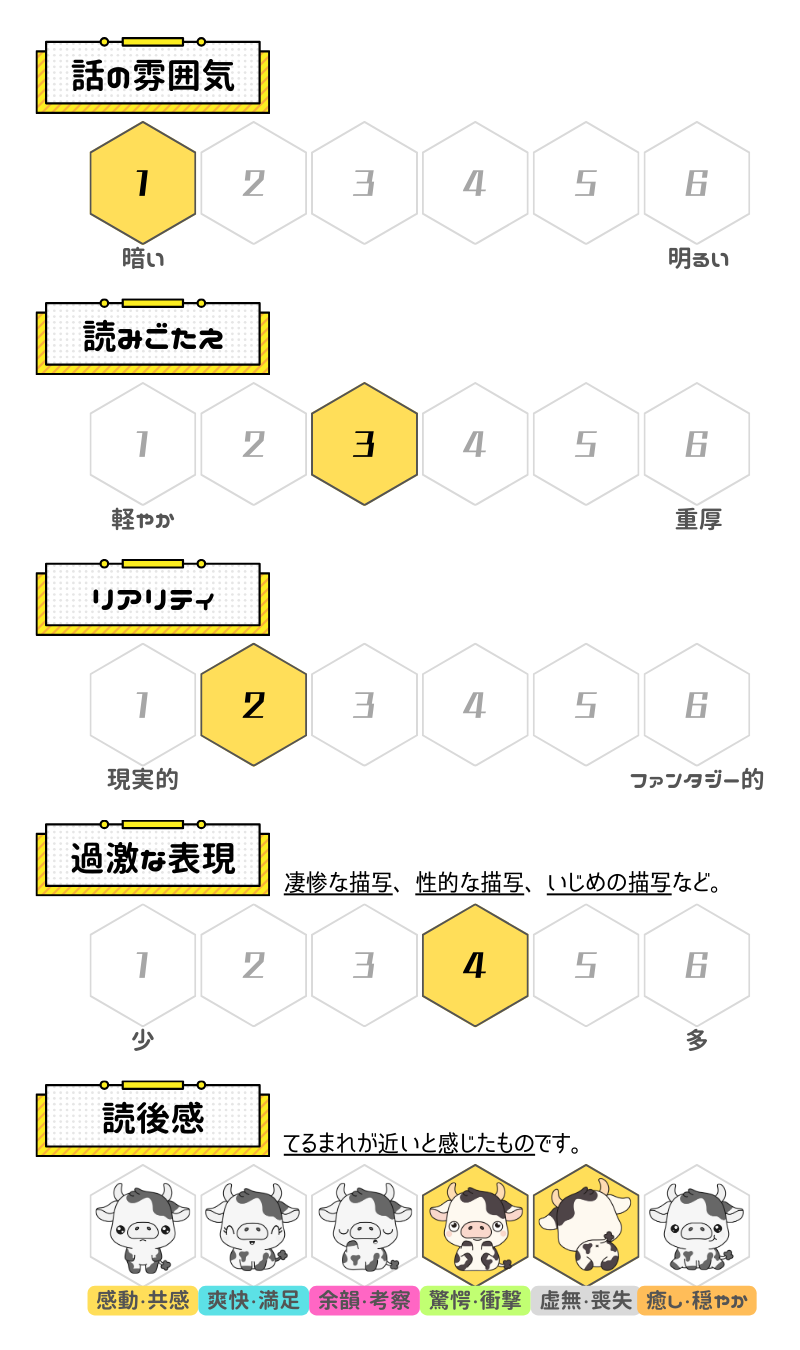

小説評価グラフ

てるまれ

てるまれ下記グラフは、あくまで私個人の評価となります!

あらすじ

死にたい人たちのあいだで、随分評判らしいのよ。

米澤穂信『満願』 新潮社

磨かれた文体と冴えわたる技巧。この短篇集は、もはや完璧としか言いようがない――。驚異のミステリー3冠を制覇した名作。

「もういいんです」人を殺めた女は控訴を取り下げ、静かに刑に服したが……。鮮やかな幕切れに真の動機が浮上する表題作をはじめ、恋人との復縁を望む主人公が訪れる「死人宿」、美しき中学生姉妹による官能と戦慄の「柘榴」、ビジネスマンが最悪の状況に直面する息詰まる傑作「万灯」他、「夜警」「関守」の全六篇を収録。史上初めての三冠を達成したミステリー短篇集の金字塔。山本周五郎賞受賞。

解説レビュー

”じめっとした”感覚を堪能できる『夜警』

1つ目の短編『夜警』は、ある警官の悲劇を背景とした物語です。

物語は職務遂行を称されて二階級特進した川藤(かわとう)の葬儀から始まります。

語り部は緑1交番に勤める巡査部長・柳岡(やなおか)。柳岡にとって川藤は部下にあたる人物でした。

部下の葬儀に参列する主人公の視点で描かれる物語、始まりから、なんとも不穏な空気が漂います。

柳岡は、警官学校を卒業して同交番に配属されることになった新人・川藤に不信感を抱いていました。

この川藤という新人警官の描き方が秀逸で、「実際にこういう人っているな〜」って感じの人物なんですよね。

小心者なのに、警官として市民と接する際には無闇やたらに優位を主張する。そんなモヤっとする行動が目立ちます。特に読者が社会人であれば、川藤の一挙手一投足にどうしようもなくイライラしてしまうことでしょう。

ここで、柳岡の川藤に対する評価を引用したいと思います。

臆病者なら使い道がある。上手く育てれば、臆病が転じて慎重な警官になるかもしれない。無謀な者よりはよほどいい。どうにもならなくても、内勤にまわせばそつなくやっていくだろう。

米澤穂信『満願』 新潮社

だが、川藤のような小心者はいけない。あれは仲間にしておくのが怖いタイプの男だ。誤魔化そうとしたのが鍵のかけ忘れ程度ならかわいいものだ。実害はない。しかし、次もそうだとは限らない。

柳岡は長年の勤務経験からも、こういった新人をたくさん見てきたのでしょうね。

小さな嘘をつく者がいかに信用できないかを、警官という市民の安全を守る職についている彼の視点で語らせるこの部分は、奥歯にモノが挟まったような不安を読者に押し付けてきます。

川藤はなぜ死んでしまったのか、そして、上司の柳岡は何を思って彼の葬儀に参加していたのか。

事件当日までのことを振り返る柳岡の視点で、読者は事件の真相に近づいていくことになります。

拭いきれない”じめっとした”感覚を味わえる、傑作イヤミス短編です。

不気味ながらどこか幻想的な『死人宿』

続けて、2つ目に収録されている短編『死人宿』についてご紹介します。

本作は、語り部である「私」とかつて交際していた女性・佐和子(さわこ)、2人の別れと不可思議な再会を描く物語。

2年前、証券会社に勤めている「私」は、交際中の佐和子から相談を持ちかけられていました。

相談の内容は、嫌がらせや恫喝を繰り返す上司がいて、職場で上手くいかないというもの。証券マンとしてやる気に満ち溢れていた「私」は、それを一般的な講釈で一蹴し続けてしまいます。

結果、住んでいたアパートを引き払い、交友関係もすべて絶った佐和子は失踪してしまったのです。

物語開始時、佐和子の現在の居場所について情報を掴んだ「私」は、車をレンタルして山奥へ向かっている最中でした。

たどり着いたのは、栃木の山奥にある温泉宿。佐和子はここで、仲居として働いていたのでした。

復縁を願う「私」に対し、どこか雰囲気の変わってしまった佐和子は、この温泉宿の”いわく”を話します。

それは、この宿が自殺の名所と知られており、「死人宿(しびとやど)」と呼ばれていること。

どこか人間味のない佐和子も不気味さを掻き立てます。

二年ぶりに出会う佐和子は、やはりどことなく人が変わっていた。私を見てもさほど驚かず、「ああ、久しぶりね」と迎えてくれた。

米澤穂信『満願』 新潮社

佐和子は、どこか悪戯っぽい笑みを浮かべている。それは私の知らない表情だった。

米澤穂信『満願』 新潮社

自殺の名所である温泉宿に、失踪してしまったかつての恋人。

そして、この「死人宿」で発生する事件とは——?

ミステリーらしさもきっちり抑えつつ、奇妙な不気味さが漂う作品でした。

これから読む方には、最後の佐和子の台詞には、一体どんな気持ちが込められていたのかを、ぜひ読了後に考えてみていただきたいです。

甘美な残酷さに酔いしれる『柘榴』

さて、本記事で紹介する最後の作品は、収録作の中で私がもっとも好きな『柘榴』です。

比類なき美貌を持つ女性・さおりは、大学のゼミで妙に異性を魅了する不思議な男性・佐原成海と出会います。

さおりの父親は「あれはだめだ」と説きますが、彼女は成海の子供を妊娠することで強引に結婚に結びつけました。

佐原成海を”手に入れた”さおりは、こんなことを思います。

佐原成海は私のトロフィーなのだ。この私があれだけの競争の果てに手にした栄誉が、最高のものでないはずがない。

米澤穂信『満願』 新潮社

人間の色欲が持つ果てのない渇望が垣間見える、ゾッとする描写です。

そして、この言葉は作中において、ある仕掛けを作る言葉でもあります。どういう意味なのかは、ぜひ読んで確かめていただきたい……。

場面は一転して、さおりと成海の長女・夕子の視点へ移ります。

さおりの娘である夕子と月子。2人はそれぞれ、さおりの美しさと愛らしさを継いだ素晴らしい娘に育ちました。

しかし、父親の成海は案の定、とてもいい父親とは言えませんでした。定職にもつかず、他の女に貢がせたお金で生活を始め、いつしか家に帰ることすら稀になっていきます。

そんな成海を含め、夕子は両親を愛していました。それぞれ違う意味で——。

40代になってもまったく衰えることのない美貌を持つさおりと、そんな彼女の長女である夕子。

2人の視点を交互に見せることで、如何に夕子が過去のさおりに似た狡猾な女に育っていくのかが、明瞭に伝わってきます。

また、佐原成海の視点が描かれていないのも本作の面白いポイント。

彼の底の知れなさ、得体の知れなさがより強調されており、一体どんな気持ちでさおりと夕子に接していたのか、想像してみるとまた違った気持ち悪さを味わえました。

じめっとしている作風と後味の苦い読後感は、米澤穂信先生が書くイヤミスの真骨頂ですが、本短編『柘榴』は、その中でも特に凄まじい後味の悪さを感じることができると思います。

わずか4人(さおりの両親含めれば6人)しか登場しない短編にもかかわらず、妙につやつやとして生々しく、強烈な後味の悪さを残す素晴らしい短編でした。

2人の視点を交互に交えながら進行する物語は、読者にとんでもない結末を味合わせることでしょう。

米澤穂信先生が綴る甘美な語りの作品といえば、私は『儚い羊たちの祝宴』が一番最初に浮かびます。本作もあちら同様、本作うっとりするような残酷さが強調されていました。

グッときた場面や表現

サクッと読めつつも上質な6つの短編

本作『満願』には人間の孤独を描いた作品が、表題作をはじめとして6つ収録されています。

どれも”ありそうでなさそう”なユニークな設定が楽しめるイヤミスで、サクッとした読みごたえながら、こってりした食べ物をたくさん食べた後のような、上質な後味の悪さが味わえるのが特徴です。

なんとも言えない”じめっとした”感覚を要所要所に挟み込んでいる点も見逃せません。

たとえばご紹介した『夜警』では、小心者の新人が発するなよなよした声、彼の書く妙に丸みを帯びた気持ち悪い文字、晴れているのにじめっとした空など、意識して読むと作中の雰囲気をどんよりとされていく描写がところ狭しと描かれています。

こういった何気ない描写ひとつひとつに、負の感情を違和感なく紛れ込ませる手腕。

さすがミステリー界の巨匠・米澤穂信先生です。この技術に唸らずにはいられません。

どの作品もそれぞれ一風変わった独特な世界観を持ちながら、こうした読者が現実でも体験したことのある「説明できない気持ち悪さ」を明瞭に描く本作は、数あるイヤミスの中でも特にリアリティのある短編たちだと思うのです。

おわりに

さて、いかがでしたでしょうか。

イヤミスに苦手意識を持っている方も、一度は読んでほしい短編集です。

残酷な描写は多いものの、強調されているのは人間の孤独や闇を描いた部分のため、比較的読みやすい部類ではないかなと思います。

入門としてだけではなく、数々の栄誉ある賞を受賞している事実からも、ミステリー作品としてもとても上質な作品ですので、気になった方はぜひ読んでいただければと思います。

それでは今回はこの辺りでお暇といたします。

ご一読いただき、ありがとうございました。