ページの隙間から失礼します。てるまれです。

今回は、2018年「本屋大賞」で大賞を受賞し、あらゆる媒体で名作として紹介されている長編小説、辻村深月先生の『かがみの孤城』をご紹介します。

はじめに

『かがみの孤城』はどんな人にオススメ?

- 感動できる小説が読みたい人

- 心温まる青春小説が読みたい人

- 初めて長編小説に挑戦してみたい人

「かがみの孤城」と聞いて、どんなものを浮かべますか?

壁一面が鏡でできた、太陽の光を爛々と反射しているお城?

それとも、鏡のような湖の上に悠然と佇むお城でしょうか?

この作品に登場するお城はなんと! 鏡から入ることができるお城です!

本作『かがみの孤城』は、そんな王道なファンタジー要素と少年少女の等身大な苦悩を融合させた青春小説。

そこに「願いを叶える部屋」と「鍵」、そして「オオカミの面を被った少女」というスパイスを混ぜ込むことで、しっかりミステリーとしても成り立っています。

青春+ファンタジー+ミステリー。ワクワクするエッセンスをふんだんに盛り込んだ設定には、子どもだけでなく大人も魅了されてしまうことでしょう。

あらゆる媒体で名作として紹介されている本作の魅力を、少しでも伝えられたらと思います!

てるまれ

てるまれ加えて、辻村深月先生の文体は抜群に読みやすいんです。きっと中学生——もしかすると、小学生でさらりと読んでしまう子もいるかもしれません。

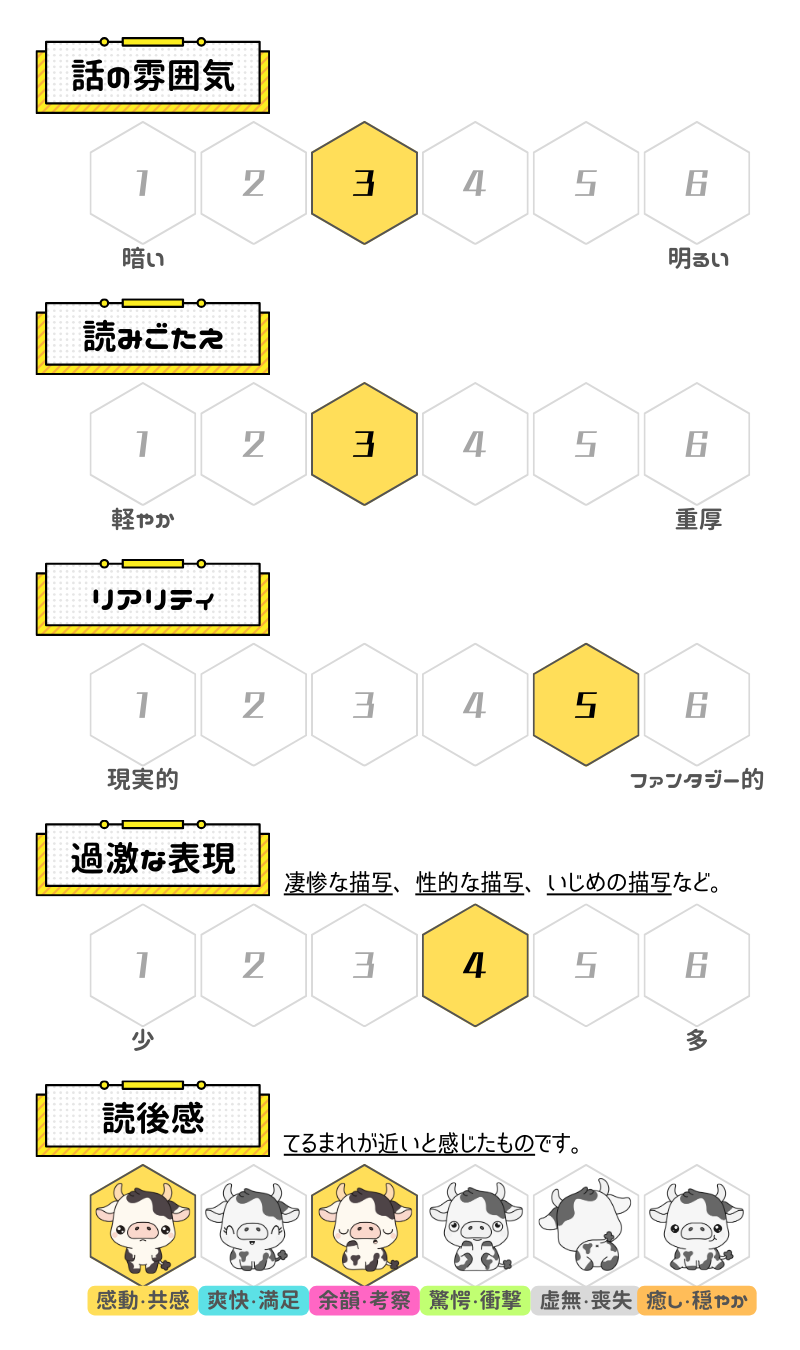

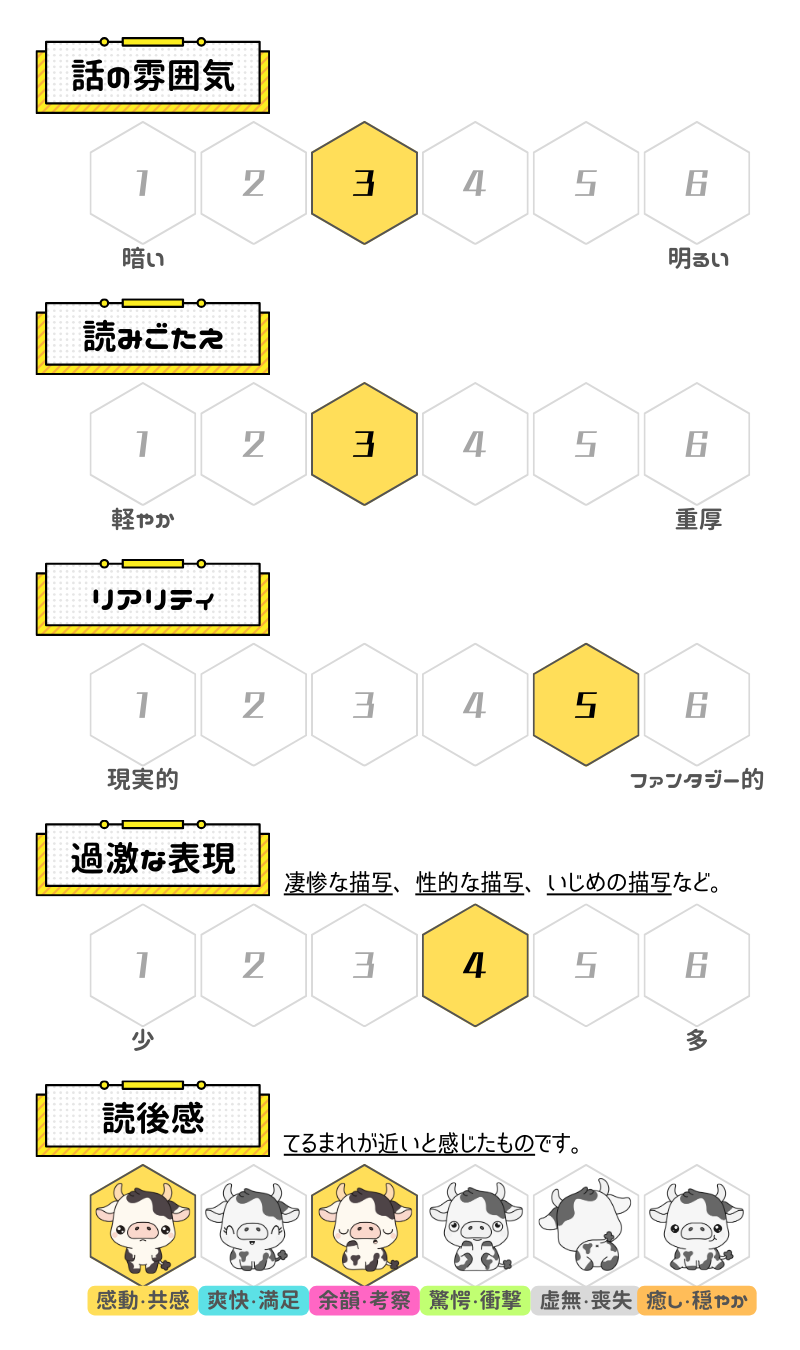

小説評価グラフ

下記グラフは、あくまで私個人の評価となります!

あらすじ

あなたを、助けたい。

辻村深月『かがみの孤城』 ポプラ社

学校での居場所をなくし、閉じこもっていたこころの目の前で、ある日突然部屋の鏡が光り始めた。輝く鏡をくぐり抜けた先にあったのは、城のような不思議な建物。そこにはちょうどこころと似た境遇の7人が集められていた――

なぜこの7人が、なぜこの場所に。すべてが明らかになるとき、驚きとともに大きな感動に包まれる。

生きづらさを感じているすべての人に贈る物語。一気読み必至の著者最高傑作。

解説レビュー

不登校になってしまった中学生・安西こころ

物語の主人公である安西こころは、この春、雪科第五中学校へ入学した女の子。

新たな場所で育まれた交友を楽しんでいたこころですが、同級生の女子・真田を中心としたグループからトラウマになるほどのいじめを受けたことをきっかけに、わずか1か月で不登校になってしまいます。

不登校になってからは家の中に篭ってテレビを眺めるだけ。そんな鬱屈とした日々を家の中で過ごしていました。

ある日、いつものように光を放つテレビを消そうとしたこころ。しかしその日、テレビには電源を入れていないことに気がつきます。

輝きを放っていたのは——こころの自室に置いてあった姿見。

手を伸ばしてみると、なんと鏡の内側にある世界に足を踏み入れることに成功します。こころはファンタジーの世界に存在するような「城」へ出入りできる権利を得たのです。

城の主人であるオオカミの仮面を被った少女・オオカミさまによって、城の「ゲスト」として招待されたのは、こころを含めて7人。

「ある共通点」から集められた彼らは、さまざまな理由から現実の世界への恐怖や後悔などを抱えていて生きている子供たち。

城が開かれるのは来年の3月末まで——つまり、1年間の間だけ。

オオカミさまは願いを叶えることができる「願いの部屋」と「鍵」を城の中から探すよう全員に命じ、こころとゲストたちの奇妙な1年間が幕を開けるのです。

個性的な”城のゲスト”たち

物語の序盤では、城のゲストであるこころ以外の6人に各所でスポット当てつつ、こころと6人の交流が丁寧に描かれます。

こころを含めた7人は、全員中学生です。

明るく活発で気が強いアキと、同年代と比べて大人びた雰囲気を纏うスバル。2人は中学3年生。

生意気で理屈っぽいマサムネと、あまり感情を表に出さないフウカ。2人は中学2年生。

気さくで整った顔立ちのリオンと、人懐っこいが惚れっぽいところがあるウレシノ、そして主人公のこころの3人は中学1年生。

いじめの件もあり、同年代の子供との接し方が分からないこころ。

彼女は一癖も二癖もある城のゲストたちとの交流の中、時に傷つき、時に励まし合い、徐々に距離を縮めていきます。

こころは新たな居場所を見つけることができたんだ。読者はきっと、そう思うでしょう。

城での日々を過ごすうち、ゲストたちの温かい部分が段々と見えていく様子は、たいへん微笑ましかったです!

こころを取り巻く”現実の世界”

「願いの部屋」と「鍵」を見つけることを早々に諦めてしまった7人は、城で生活できる残りの1年間を有効に使うべく、ゲームや雑談を楽しみはじめます。

こころにとってそれは、癒えない傷の痛みを和らげてくれる、愛しい時間でした。

しかし、この城はあくまでも、オオカミさまが作り出した虚構の世界。

互いに鏡を通じて城を訪れるゲストたちが実在している人物でも、現実の世界でこころを取り巻く環境は変化しないのです。

いじめを反省していない(というより、覚えているかも怪しい)様子の真田に、一向に目線を合わせて会話してくれない担任の伊田先生。そして、不登校になった娘に失望を隠せない両親の存在は、さらにこころを城へ依存させていきます。

ですが、こころへの理解を示してくれる存在が、ひとりだけいました。フリースクール「心の教室」の喜多嶋先生です。

彼女に貰う言葉のひとつひとつは、こころを現実の世界へ向き直る大きな鍵となっていきます。

”闘う”ことを決意した7人

中盤が進むにつれ、7人の共通点のひとつが明らかになります。

それは、何かしらの理由で「学校へ行くことができない子供」ということ。

学校がすべてじゃないと思う大人も大勢いることでしょう。ですが、ゲストたち中学生にとって、学校は世界を構築する大部分を占めています。

こころ以外の6人も、学校という呪いをどう扱っていくべきなのか、葛藤を抱えていました。

だからこそ、こころ同様に、彼らも城の共同生活に居心地の良さを感じていたのです。

しかし、ゲストたちの交流が盛んになってきた中盤、彼らの意外な「もうひとつの共通点」が突きつけられたことで、物語はさらにアクセルを踏み込んでいきます。

中盤後半から「闘う」というキーワードが飛び交い始める点も、注目したいポイントです。

しかし、喜多嶋先生が口にしたのは全然、違うことだった。

辻村深月『かがみの孤城』 ポプラ社

「だって、こころちゃんは毎日、闘っているでしょう?」

大丈夫だ——と思う。

辻村深月『かがみの孤城』 ポプラ社

私たちは、助け合える。

一緒に、闘える。

不登校になってしまった子どもたちは、世間から「適応能力が欠如している」「協調性がない」などと揶揄されてしまうこともあるでしょう。

けれど、城のゲストたちのように、抗いきれない大きな力によって外の世界と切り離された子どもも、きっと多いはず。

彼らは、彼らの世界で闘っています。

居心地のいい世界と辛く厳しい世界。2つの世界を共有するゲストたちは、マサムネの提案のもと、現実世界で出会う約束をして——。

ここからの展開は息を呑むほどに面白いです。

特に、後半へ差し掛かる辺りの展開は非常に秀逸でした。

文庫本であれば下巻へと続く上巻の幕引き辺りのため、上巻を読み終えた人は迷わず下巻を手に取ってしまうでしょう。

グッときた場面や表現

こころの視点で見る世界の姿

私の心を穿ったのは、不登校になってしまったこころの心情です。

これはおそらく、上巻の中で最も強く意識して描かれている部分だと感じました。

三人称一元視点で描かれる物語を通して、読者はこころの苦しみを嫌というほど味わうことになります。

特に、こころが母親と言葉を交わす場面では、凝縮されたような2人の放つ苦しみが伝わってきました。

周りの世界には助けてくれる人はいない。けれど、母親に助けを求めてはいけないような気がして、なかなか打ち明けることができない。

そうしている間に外の世界での時間はどんどん動いていく。自分だけが取り残されているような気がして、また苦しくなってくる。

そんな娘をどうにかして助けたい。だが、こころの心は開くどころか閉ざされていく一方。

陰湿ないじめの場面なども本作の明確な苦しいポイントではあるのですが、こういった成す術のない親子のすれ違いも、読んでいてとても悲しい気持ちになってしまいます。

他にも私が読んでいて感心してしまったのは、こころと東条萌という女生徒との関係が語られる、ある場面。

こころにとって唯一できた中学の友達であった萌は、真田の介入によって、気づけばこころへ敵対心を向けていました。

不登校になったこころの家に毎日のようにプリントや手紙を届けにくる東条に対し、かつて互いに下の名前で呼び合っていた頃の「萌ちゃん」という呼び方と、現在の「東条さん」という呼び方を無意識に使い分けるこころの姿は、精神的に不安定な様子を上手く表しています。

本当に、辻村深月先生は学生の揺れ動く感情を描くのが上手ですね。

”隠れ家”を内包したファンタジー要素

本作のテーマのひとつである「子供たちの成長」。

それに大きく関わってくるのが、ご存知「城」の存在です。

前述の通りこの城は、城のゲストとして選ばれた子供たちの共同スペースとして機能していくのですが、城に訪れている間は現実世界からゲストは姿を隠すことができます。

まるで、子供たちが秘密の隠れ家を共有しているみたいですよね。

不登校の子供にとって、世間の目から逃れることができる場所は貴重です。家すらも安息の地でなくなってしまった子にとっては、特に。

ファンタジーとしての側面がある本作が、全編通して妙なリアリティに包まれている理由。

それは、ゲストたちが城という隠れ家を子供らしく活用しながら、秘密を共有している過程にもあるのかな、と私は考えました。

もちろん、キャラクターが非常に表情豊かであることも理由のひとつ。

読者は8人目のゲストとなり、彼らと隠れ家を共有していく。

こんな風に、本作には本当に多くの面白さが詰め込まれているのです。

おわりに

上下巻の長編小説のため、気軽に読もうとは思えないかもしれません。

下巻まで無事に読み終えることができるだろうか——そんな不安が私にもあったことは確かです。

しかし、そんな感情とは裏腹に、辻村深月氏の文体は相変わらず抜群の読みやすさで、文字通り一気読みしてしまいました。

子供と大人。その両方に、確かな勇気をくれる大傑作長編。ぜひ読んでみてはいかがでしょうか!

ご一読いただき、ありがとうございました。