ページの隙間から失礼します。てるまれです。

今回は2025年本屋大賞にノミネートされた、恩田陸先生の『spring』をご紹介します。

あらすじ

『spring』はどんな人にオススメ?

- 途方もない熱量で描かれるバレエの世界へ飛び込みたい人

- クリエイターとして何かを作っている(作ったことがある)人

- 恩田陸先生の芸術小説を読んだことがある人

「俺は世界を戦慄せしめているか?」

恩田陸『spring』 筑摩書房

自らの名に無数の季節を抱く無二の舞踊家にして振付家の萬春(よろず・はる)。

少年は八歳でバレエに出会い、十五歳で海を渡った。

同時代に巡り合う、踊る者 作る者 見る者 奏でる者――

それぞれの情熱がぶつかりあい、交錯する中で彼の肖像が浮かび上がっていく。

彼は求める。舞台の神を。憎しみと錯覚するほどに。

一人の天才をめぐる傑作長編小説。

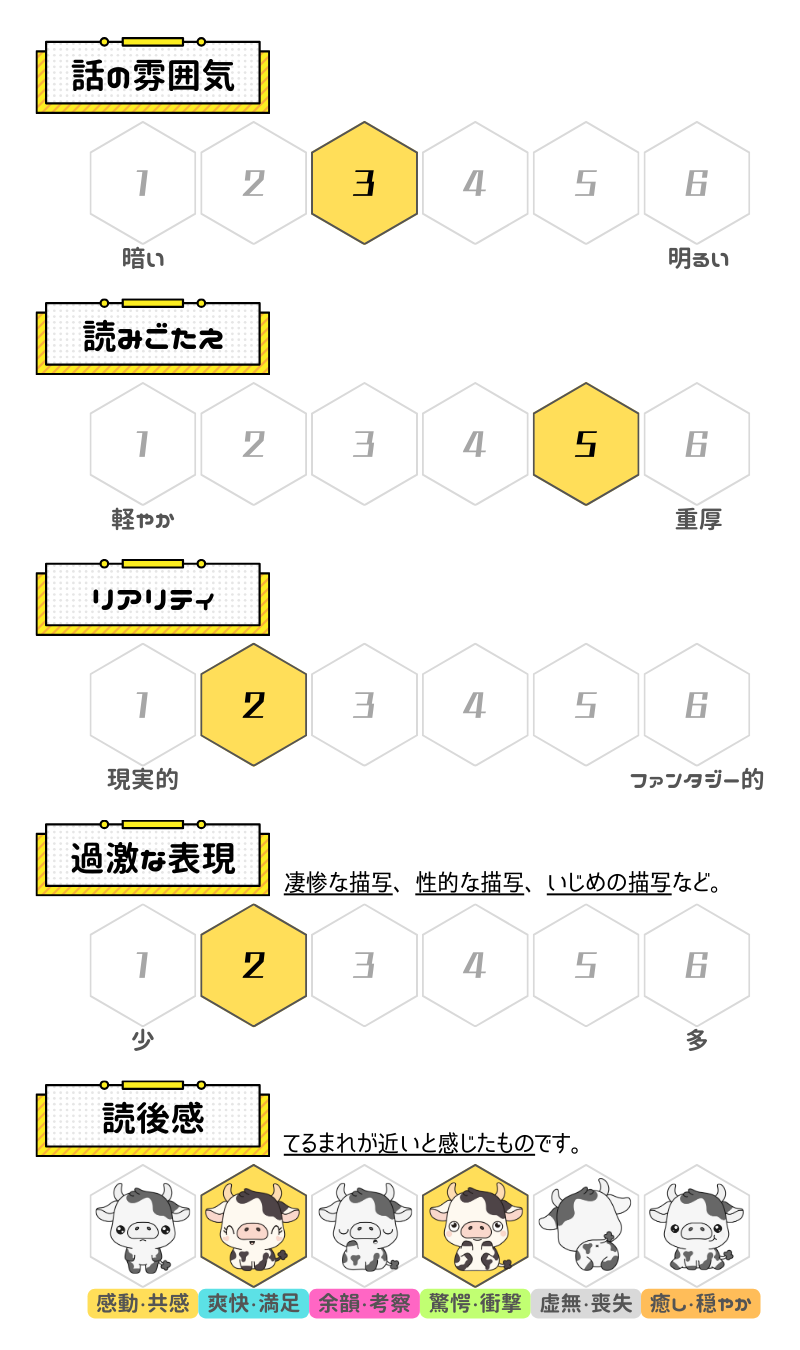

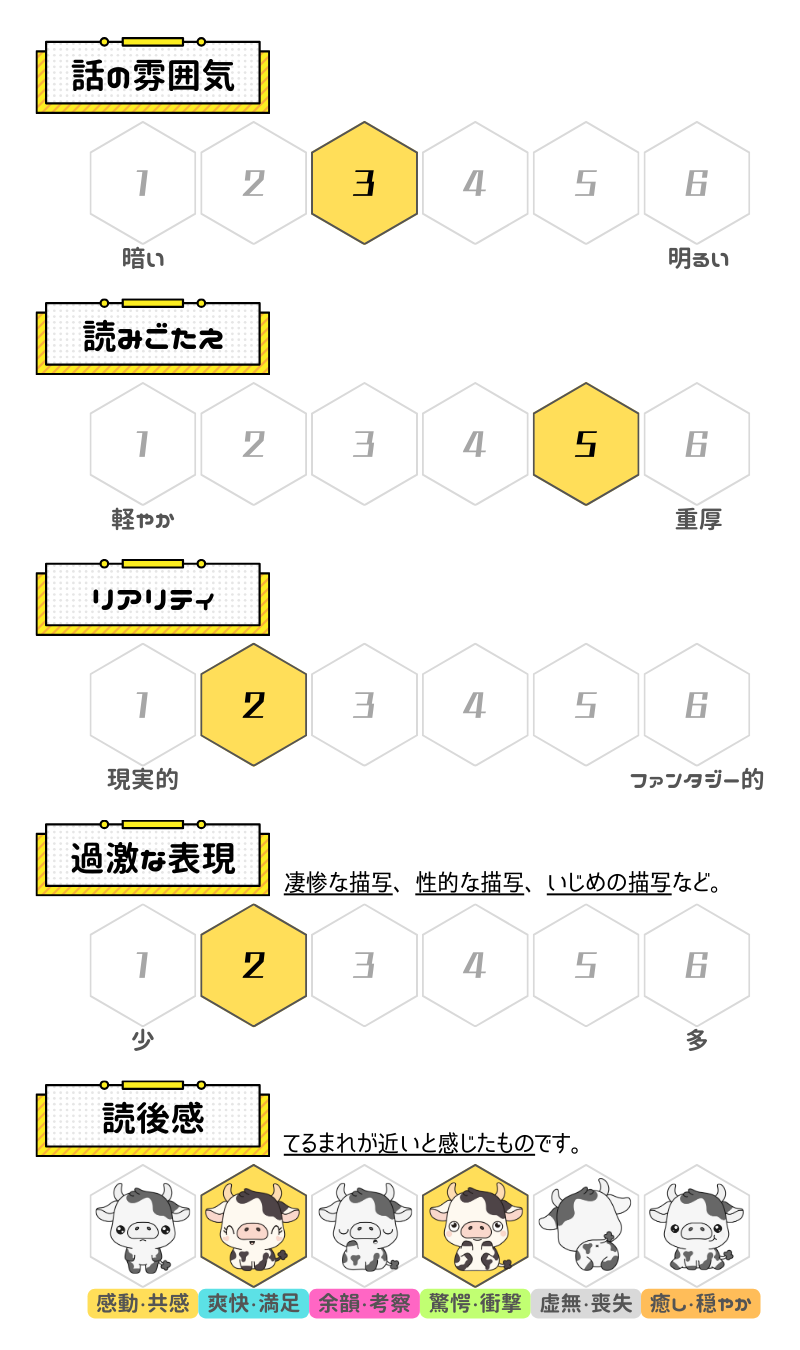

小説評価グラフ

てるまれ

てるまれ下記グラフは、あくまで私個人の評価となります!

主な登場人物

- 萬 春(よろず はる)

-

誰もが見惚れる指先と、中性的な美しさを併せ持った男性バレエダンサー。

ダンサーとしてだけでなく、振付師としても天賦の才を持つ。 - 深津 純(ふかつ じゅん)

-

語り部のひとり。春と同時期にドイツのバレエ学校へ留学した男性バレエダンサー。

天性の明るさを持っており、学生時代の春を最も近い場所で見ていた人物。 - 志田 稔(しだ みのる)

-

語り部のひとり。春の叔父。自宅に父親から譲り受けた大量の蔵書がある。

バレエ経験はないものの、春の成長を幼少期から見てきた数少ない人物のひとり。 - 滝沢 七瀬(たきざわ ななせ)

-

語り部のひとり。かつて春と同じバレエ教室に通っていた女性。

現在はバレエを辞め音楽家へ転身。春とコンビを組み、全幕バレエ『アサシン』などを手がけた。 - 森尾 つかさ(もりお つかさ)

セルゲイ・ガジェフ -

長野県にあるバレエ教室で講師をしている夫婦。

幼い春にバレエを教え、その才能を開花させた。春にとっての「バレエの両親」。 - ヴァネッサ・ガルブレイス

ハッサン・サニエ

フランツ・ヒルデスハイマー・ヘルツォーゲンベルク -

かつての春の学友たち。彼に劣らない稀有な才能を開花させ、トッププロとして活躍中。

各々が昇格した際に春から作品を譲り受けており、その才能をさらに飛躍させていく。

言葉のカギ

「踊り」

作中では「踊り」について——とりわけ「人間が踊る理由」について考えさせられる描写がたくさんありました。

そんなバレエを題材とした本作を象徴するような描写を、ここでひとつ紹介いたします。

踊ることは、祈ることに似ている。

恩田陸『spring』 筑摩書房

この描写、短いながらもグッときたんですよね。

「踊る」こと。それはすなわち「祈る」ことでもある。

この言葉は「人間が踊る理由」という問いに対する、ひとつのアンサーじゃないかなと、私は思うんですよ。

そもそも、踊りの「起源」ってなんなんでしょうか。

宗教的な意味を持っていたり、コミュケーションの手段になっていたりと、世界中のさまざまな文化の中で発展していった「踊り」。

明確な「起源」と呼べるものは特定できていないらしいですが、これらは人間の本能的な表現欲求と深く結びついているんじゃないかなと、私は思いました。

喜び・祈り・悲しみ・つながり——人類があらゆる感情を、身体を通して表してきた「踊り」という文化。

「バレエ」に人生を費やす彼らは、何にそこまで魅せられているのか。

ひとりのダンサーの半生を描く本作の裏には、そこへ迫っていくというテーマがあります。

本作が読者の心を震わせてくれるのは、「踊り」あるいは「バレエ」の描写の中に、そんな人間の根源に訴えかけるものが詰まっているからではないでしょうか。

「振付師」

「バレエ」を題材とした小説である本作。

主人公である萬春(よろず はる)は、天賦の才を持つダンサーにして振付師です。

バレエダンサーといえば、どんな人たちか想像できますよね。舞台の上で力強く流麗な舞を見せてくれる、あの踊り手たちのことです。

しかし、「振付師」と聞いてピンときた人は意外と少ないのではないでしょうか。

バレエにおける「振付師」とは、ダンサーの動きや舞台上の構成を創造・設計する人のことです。

動きの創作・物語の構成・音楽との融合・ダンサーへの指導——どれひとつとってみても、凄まじく大変な仕事だと思いませんか。

バレエにおける主役はダンサーかもしれませんが、振付師はそれに勝るとも劣らないほど重要な存在でしょう。

天才ダンサーにして、天才振付師。

そんな類稀なる才能を持つ青年が、作中で一体どんな活躍をするのか。気になってはきませんか?

「春」

本作の主人公であるバレエダンサーであり、振付師でもある青年・春。

彼の名前でもある「春」という言葉は、あらゆる場面で登場します。

春は出会いと別れの季節。

恩田陸『spring』 筑摩書房

西行法師の有名なあの歌。

恩田陸『spring』 筑摩書房

願はくは花の下にて春死なむその如月の望月のころ。

「春」と「死」の文字の並びがパッと目に飛び込んできて、ずしんと胸を衝かれた。

日本人にとって「春」って、明るいイメージがありますよね?

出会いの季節であったり、植物や花が芽吹き始める時期というのがあります。

しかし、作中のこういった描写には、どこか暗い雰囲気が漂っていました。

出会いの季節である「春」は、裏を返せば別れの季節でもある。桜が芽吹いた喜びは、一瞬の輝きのように儚く散りゆく。

そう。「春」は単に明るい季節ではなく、光と影が共存する季節なんですよね。

文学や映画などでも、そうした「春の二面性」が魅力的に描かれることが多い気がします。

バレエを題材としていますが、本作にもそれが色濃く表れています。なんたって、主人公の名前が「春」なんですから。

恩田陸先生の小説は、題材とした舞台芸術が内包する光と影を見事に描いています。熱さと切なさが混ぜこぜになった重厚な世界観に圧倒されるんです!

ひとことレビュー

バレエの世界で一握りしかいない、才能あるダンサーたち。

そんな彼らの中でも一際異彩を放つ青年・春を主軸とした物語は、芸術の内包する熱狂や歓喜を見事に描いていました。

物語序盤では神秘性に包まれていた春ですが、その姿を異なる語り部の視点で見ていくたびに、彼の人間性は読者の中で確かな輪郭を作っていきます。

バレエの楽しさ、苦しさ、難しさ。プロの視点で描かれるそれは、凄まじい熱量と解像度。

手が届かない世界の中で、さらに手が届かない存在——それを人は「天才」と呼ぶのでしょう。

恩田陸先生は「天才」を描く「天才」なのだと、彼女の作品を読むたびに気付かされます。

『蜜蜂と遠雷』の風間塵、『チョコレートコスモス』の佐々木飛鳥に続き、本作『spring』の萬春も、狂気の世界に身を浸す紛うことなき天才児。

塵・飛鳥・春の3人が出会う世界線も見てみたいな、と思った恩田陸ファンは私の他にもいるのではないでしょうか。

各々持ち得る才能や分野は違えど、3人は絶対にリスペクトし合う関係になると思うんですよね!

あなたにオススメの記事

ご一読いただき、ありがとうございました!

本作が気になった人や読んだことがある人は、こちらの記事で紹介している作品もオススメですよ!