ページの隙間から失礼します。てるまれです。

今回は、2025年本屋大賞にノミネートされた、阿部暁子先生の『カフネ』をご紹介します。

はじめに

『カフネ』はどんな人にオススメ?

- 現実で辛い出来事を経験した人

- 料理の描写にうっとりしたい人

- 心温まる小説が読みたい人

私はこれまで書いた読書記事の中で、「食事には力がある」という表現を何度か使ってきました。

この表現は、この先一生使おうと思っています。

単純に私が健啖家であることもそうですが、美味しい食事は人生を豊かにすると心の底から信じているからです。

本作『カフネ』は、家事代行サービス会社の業務を手伝うことになったひとりの女性が、人間の温かさに触れて立ち直っていく様子を描いた物語。

うっとりするような料理の描写の数々、そして多くの人の感情を揺さぶった感動の物語を、解説していきたいと思います。

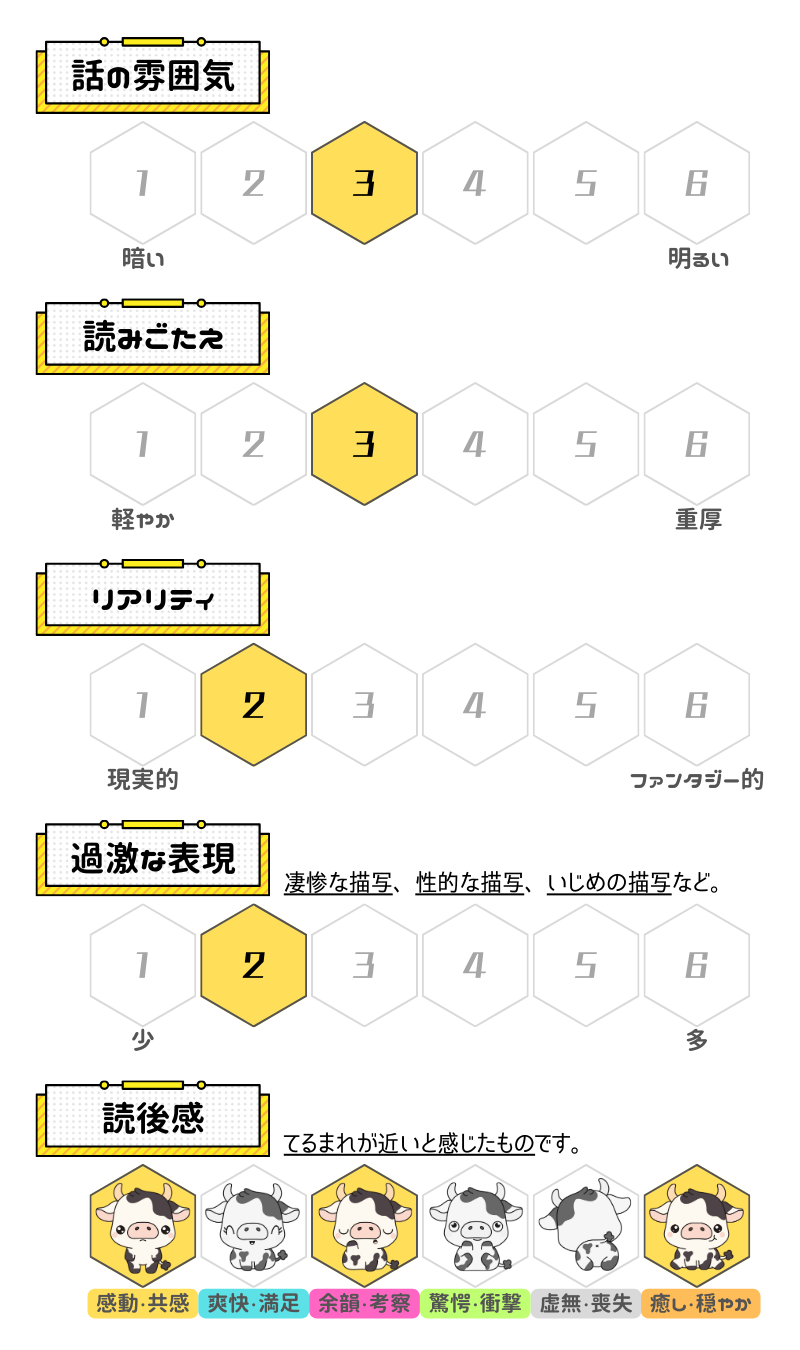

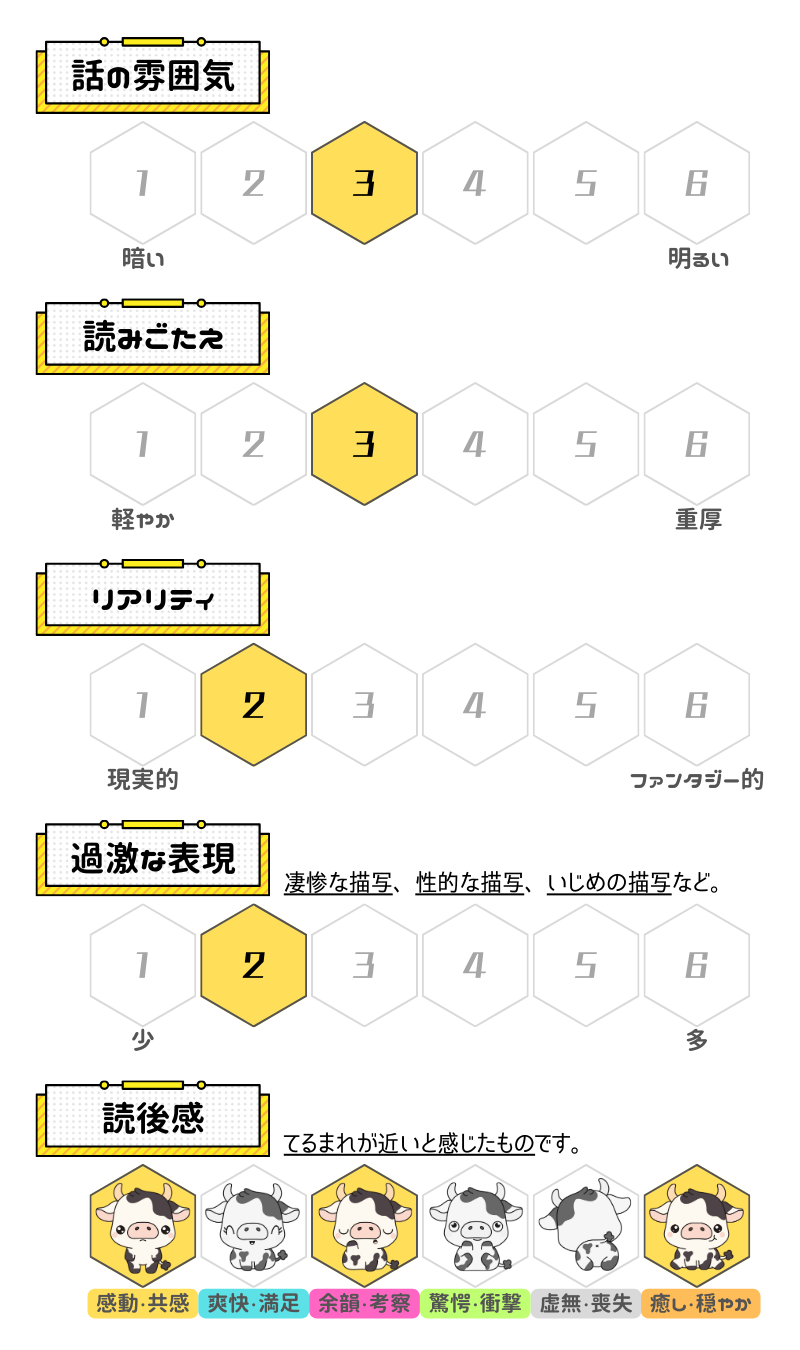

小説評価グラフ

てるまれ

てるまれ下記グラフは、あくまで私個人の評価となります!

あらすじ

一緒に生きよう。あなたがいると、きっとおいしい。

やさしくも、せつない。この物語は、心にそっと寄り添ってくれる。法務局に勤める野宮薫子は、溺愛していた弟が急死して悲嘆にくれていた。弟が遺した遺言書から弟の元恋人・小野寺せつなに会い、やがて彼女が勤める家事代行サービス会社「カフネ」の活動を手伝うことに。弟を亡くした薫子と弟の元恋人せつな。食べることを通じて、二人の距離は次第に縮まっていく。

阿部暁子『カフネ』 講談社

主な登場人物

- 野宮 薫子(のみや かおるこ)

-

本作の主人公。法務局に勤務している40代バツイチの女性。

努力家だが負けず嫌いな一面があり、他人を頼ることが苦手。 - 小野寺 せつな(おのでら せつな)

-

春彦の元恋人。家事代行サービス会社「カフネ」で働いている。

クールな美人だが無愛想。プロ級の料理の腕前を仕事で遺憾無く発揮する。 - 野宮 春彦(のみや はるひこ)

-

故人。薫子の弟でせつなの元恋人。製薬会社の研究職に勤めていた。

人を和ませる独特の雰囲気を纏っており、数多の人間に愛されていた。 - 滝田 公隆(たきた きみたか)

-

薫子の元夫。気遣いができる大人の男性。

市内の法律事務所に勤務する弁護士で、子供の人権を守るために働いている。 - 常盤 斗季子(ときわ ときこ)

-

家事代行サービス会社「カフネ」の代表。若々しい外見とは裏腹に薫子より年上。

2人の子を持つシングルマザーで、過去の経験から「カフネ」を立ち上げた。

解説レビュー

野宮薫子の憂鬱な日常

物語は、ある人物と待ち合わせをしている女性・野宮薫子の視点から始まり、描かれていきます。

さて、本編の解説を始める前に、この薫子という女性のバックボーンをお話しします。

法務局で働いているバツイチの女性・薫子。彼女は日々を憂鬱な気持ちで過ごしていました。

原因は2つ。元夫・滝田公隆との離婚と、最愛の弟・春彦の死によるものです。

人生が一変してもおかしくない2つの事件。これらをずっと消化できていない彼女は、自暴自棄な生活を送っていました。

仕事から帰宅するとすぐに、買ってきた脂っこい惣菜をチューハイのロング缶で流し込む。食事後にゴミを片付ける気力は当然なく、自宅はゴミ屋敷同然になっていく。

すでに心身ともにボロボロになっていた薫子ですが、元来の辛抱強い性格が災いして誰にも頼ることができなかったんですね。

序盤のある場面に、そんな薫子の性格を強調するような心理描写がありました。

あっ、と声をもらしてしゃがみ込むと、床に叩きつけられたケーキは透明パックの中で横倒しになっていた。涙がこみ上げた。だけど唇を噛みしめながらすぐに立ち上がる。泣いちゃだめ、大人だもの。

阿部暁子『カフネ』 講談社

これは、薫子が誕生日に買ってきたケーキをうっかり床に落としてしまった場面。

夫と離婚し、弟に先立たれ、誕生日に母親から人格を否定されるような言葉を投げかけられたあとの、この描写。辛い、辛すぎます……。

「大人だから泣いちゃだめ」と涙を堪えた薫子は、「姉だから」「妻だから」「先輩だから」と、きっと人生のあらゆる場所で我慢をしてきたんだろうなぁ、と考えてしまったんですよね。

加えて、弟の死は「もうひとつの問題」を薫子に突きつけていました。

それは弟である春彦が、亡くなる直前に「遺言状を残していた」こと。

誰からも愛され、明るくしっかり者だった最愛の弟が、一体なぜ。

そんな感情に心をぐちゃぐちゃにされながらも、春彦の遺言状によって、薫子はひとりの女性と引き合わされることになるのです。

弟の元恋人・小野寺せつなとの出会い

春彦の遺言状には、彼が遺した株や預金——つまり財産の分配の指示が記載されていました。

29歳という若さで亡くなるも、約3,000万円というかなりの財産を持っていた春彦。

財産は人道支援医療団体へ1,000万円を寄付し、残金を両親、薫子、元恋人にそれぞれ分割して遺したいという旨が書かれていたのです。

薫子が待ち合わせていた相手は、春彦の元恋人である小野寺せつなという女性。

待ち合わせ時刻に遅れて現れたせつなに、薫子は弟の受遺者に指定されていることを伝えました。

しかし、せつなは顔色ひとつ変えずに、こう答えるのです。

「いりません」と。

手続きが面倒などの理由があるならば分かります。しかし、法務局に勤めている薫子が面倒ごとをこちらで引き受けると伝えてもなお、彼女は絶対にもらわないという意思を見せ続けます。

せつなの冷血さを感じさせる言動に耐えかね、ついに激昂した薫子。

その瞬間、溜まっていた疲労が顔を覗かせ、気を失ってしまったんです。

弟の元恋人、それはもはや赤の他人に近いんじゃないでしょうか。そんな2人がどんな関係を紡いでいくのか、気になって読み進めてしまいます。

薫子に振る舞われた豆乳素麺

気を失った薫子を介抱し、彼女の自宅へ押しかけたせつな。

ゴミ屋敷同然の自宅を一回り年下の女性に見られ、「情けない」「むなしい」という感情に押しつぶされてしまった薫子に、せつなは突然料理を振る舞い始めるのです。

唖然とする薫子の目の前に出されたのは豆乳素麺。トマトとツナで味付けされた、彩り豊かな料理でした。

「いただきます……」

阿部暁子『カフネ』 講談社

美しく手を合わせたせつなにつられて、薫子も長いこと口にしていなかった挨拶を呟いた。湯気を立てるどんぶりを手に取ってみると、本当だ、とろみのある乳白色の液体の中に繊細な素麺が沈んでいる。無垢な雪原のような白を、すりごまの淡い茶色と、角切りトマトの赤が彩っている。

「——おいしい」

阿部暁子『カフネ』 講談社

とてもやわらかい、豊かな旨みが口いっぱいに広がって、じんわりと体の奥深くまで染み入っていく。やさしい味、という表現がどうにも胡散くさい気がして好きではないのだが、これはそれ以外の形容が思いつかなかった。体の中からいたわられるような味だ。

ため息が出てしまうくらい、本当に美しい描写だと思います。

間違いなく読者に「美味しそう」という印象を与えているのに、なぜか涙が出そうになる。

そう、冷たい女性という印象だったせつなが作ってくれた料理は、自堕落な食生活を送っていた薫子を労ってくれるような、優しい味だったのです。

言葉や態度ではなく、料理を振る舞う形でせつなの優しさがハッキリと感じられる、本作で最も印象的な場面ではないでしょうか。

文字通り、身も心もホッとさせられるような豆乳素麺を食べた薫子は、押し留めていた心のダムが決壊してしまします。

誰にも言えなかった。誰にも頼ることができなかった。

大切な人が自分の元を離れていき、自分まで空っぽになってしまったような気がしていた。

そんな苦しい日々が続いていたことを、涙を流しながらせつなにポツポツと吐露し始めるのです。

せつなの料理に心動かされたのはもちろんなんですが、ほとんど赤の他人のような存在だったからこそ、薫子は正直に苦しみを打ち明けることができたのかもしれませんね。

せつなの相棒として活動を始める薫子

せつなとの不思議な一件のあと、ゴミ屋敷と化した住まいを他人に見られた羞恥を起爆剤にして、自宅をこれでもかというほどに綺麗にした薫子。

訳あって薫子の自宅へ再び訪問したせつなは、その変わり様に驚きます。

そこで彼女は、薫子に依頼をするのです。

自身が勤めている家事代行サービス会社「カフネ」のボランティアに参加してくれないか、と。

せつなはそのプロ級の料理の腕前を活かし、「カフネ」の仕事では料理を作り置きする役割を担っていました。

しかし、家事代行というだけあって、掃除も大切な業務のひとつ。

元々掃除好きだった薫子の腕は、日々「カフネ」で働くせつなの目から見ても、賞賛に値するものだったということなんでしょうね。

ゆえに、常に人手が足りない「カフネ」の活動に協力してもらえないか、薫子へ依頼をしたのです。

また、せつなが春彦と出会ったきっかけは、彼女が「カフネ」の仕事で春彦の家へ訪れたことでした。

仕事に感銘を受けた春彦は、製薬会社に務めながら「カフネ」のボランティアに参加していたようです。

弟が家事代行サービスを頼み、その会社のボランティアに参加していた。初めて知った事実に、薫子は驚きを隠せません。

なんでも知っていると思っていた弟の、知らなかった一面だったのですから。

春彦が何を考え、どんな思いで活動をしていたのか。

それを知るべく、薫子は「カフネ」のボランティアに参加することを決意するのです。

作中を通しての謎、春彦の死

本編を面白くしているポイントの1つは、薫子の弟・春彦の死でしょう。

両親に溺愛され、姉の薫子にも愛され、元とはいえせつなと恋人だった春彦。

居るだけで場を和ませるような不思議な雰囲気を纏っていた彼は、あらゆる人に愛されて育ちました。

まさに、「愛される」という天性の才能を持って生まれたような子だったのです。

物欲はないのに金運にも恵まれ、付き合いで買った宝くじが当たったり、株で成功(していると思われます)していたりと、若くして資産も多く持っていたことも遺言状の一件で判明しましたよね。

人間関係にも恵まれ、お金にも困っていない。誰もが羨ましがるような、順風満帆な生活です。

では、春彦はなぜ息を引き取ったのか。

彼の死には事件性がなく、急性の心不全だったことが死後の解剖によって分かっています。

ここで疑問になってくるのが、遺言状の存在。

春彦が死んだのは誕生日の翌日。しかし、春彦が遺言状を法務局に預けたのは「誕生日の朝」だったということが、序盤で明かされます。

しかも、誕生日の昼にはせつなと、誕生日の夜には薫子とそれぞれ食事をしていたんです。

最後の時を大切な人たちと過ごしたかったのか。そう考える読者もいるのではないでしょうか。

しかし、「遺言状」は死後に効力を発揮するものですが、死ぬ前に書く「遺書」とはまた違うもの。

春彦は一体、どんな気持ちで遺言状を書いたのでしょうか。

本当に死ぬつもりはなかったのか、それとも……?

この謎を解く——すなわち「弟の本心を暴く」ことこそが、中盤以降の薫子の原動力であり、読者に物語を読み進ませるための推進剤になっていくのです。

一見、何不自由ない暮らしをしていたと思われる春彦。しかし、ならばなぜ彼は「家事代行サービス」を頼んでいたのか。思い返してみると歯車が噛み合わない箇所がたくさんありますね……?

グッときた場面や表現

身も心も潤してくれる料理の描写

本作『カフネ』は、読んでいてグッときた場面や表現が多すぎて、どれをピックアップするか迷ってしまいます。

その中でも絶対に取り上げなければいけないのは、料理の描写でしょう。

解説レビューでも話したように、せつなの作る料理は薫子だけでなく、読者の心も潤したかと思います。

なんでこんなにも「じんと来る」のか、私なりにちょっと考えてみました。

薫子の視点で語られるこの物語は、読者の心もささくれ立たせますよね。

特に女性の方は、薫子と元夫である公隆のエピソードに切なさを感じたのではないでしょうか?

この薫子への「共感」が、読者にせつなの優しさを感じさせる最高のスパイスになっているんじゃないかと、私は考えました。

加えて、薫子の心を動かしたのが「料理」というのも大きなポイント。

誰かに料理を作った人は抱いた感情があるはずです。

喜んでほしい。楽しんでほしい。健康に気を使ってほしい。

支えたい。心を通わせたい。感謝の気持ちを伝えたい。

そう、「誰かに食べてもらうために作る料理」って、まさに「人間の善性の具現化」なんですよ。

だからこそ、薫子と読者はせつなの料理に惹かれてしまうのでしょう。

料理を通じて、言葉と態度の裏側にある、彼女の本質的な優しさに触れることができるのですから。

「おいしい」という言葉を登場人物たちが何気なく呟いている点も、私はグッときました。

ただただ、「おいしい」と言葉をこぼすだけで、食事の場って幸せになりますよね。

作り手も、食べている側も、誰もが幸せになれる魔法のような言葉なのですから。

”食の力”を感じる数々のエピソード

そんな料理の描写が輝く本作では、さまざまな物語が描かれます。

特に私が好きなのが、薫子とせつなが「カフネ」のボランティアで訪れた、川上千佳子というシングルマザーの自宅でのエピソード。

夫に先立たれただけでなく、コロナ禍で職を失ってしまった千佳子は、パートを掛け持ちしながら一人娘である鈴夏をなんとか育てていました。

この鈴夏という小学生の女の子は、困窮した生活を送るうちに、鬱屈した目で世の中を見るようになってしまったんです。

ボランティアで家事代行をする薫子に向かい、「哀れみで優しくする人は大嫌い」「家にまで来るとか最悪」といった悪態を吐きます。

しかし、せつなの提案によって薫子・千佳子・鈴夏は3人でおにぎりを握り始め、そこから少しずつ距離を縮めていくのです。

私がこのエピソードで語りたいのはここから。

鈴夏は料理を手伝う条件に、手作りのプリンをせつなに要求していました。

準備を含めた2時間という限られた時間の中で、10品近くの料理を作ったせつなは、その片手間に鈴夏のためにプリンも作っていたのです。

唖然とする鈴夏へ、せつなが放った言葉が印象的でしたので、ここで紹介します。

「まだ冷えてないから、もう少し冷蔵庫に入れといて。あと二時間くらいかな、おやつにお母さんと一緒に食べて。もし作り方が知りたかったら、今度会った時に教えるよ」

阿部暁子『カフネ』 講談社

冷蔵庫の扉を閉めたせつなは、鈴夏を見つめる。

「未来は暗いかもしれないけど、卵と牛乳と砂糖は、よっぽどのことがない限り世界から消えることはない。あなたは、あなたとお母さんのプリンを、自分の力でいつだって作れる」

この言葉をかけられた鈴夏は、先ほどまで苛立ちをたたえていた目の中に、澄んだ涙を見せたのです。

人生に大きな悩みや葛藤、失望を抱えている若者に対して、大人である私たちは「まだまだ若いんだから大丈夫」という言葉をかけたくなりますよね。

でも、子供にとっては「今」が一番大切なんです。

可能性や未来の話を延々と話されたところで、響かない子供もきっといると思います。

だからこそ私は、この場面に「見事だなぁ」という感情を抱きました。

自分たちを困窮した生活を送る哀れな母娘でしかないと思い込んでいた鈴夏。

彼女にとって、せつなの提示した可能性は、他のどんなことよりも現実味を帯びていたものだったからです。

何もかもに失望していた少女に、確かな可能性を示すことができる。

本作を象徴する「食の力」。それをとても感じるエピソードではないでしょうか?

変化していく薫子とせつなの関係

まだまだ書きたい場面が山ほどあるのですが、あまり紹介してしまうと大きなネタバレになってしまうので、これで最後にいたします。

薫子とせつなの関係性は、序盤から終盤まで読者を大いに楽しませてくれました。

法務局に勤めるバツイチ子なしの40代女性と、その弟の元恋人。

なんとも奇妙な関係ですよね。

物語が進むにつれて、この2人の距離が近くなっていく様子は本当に素敵でした。

物語中盤で挟まれる描写のひとつに、こんなものがあります。

土曜日の夕方とあって二車線道路には車が多い。軽トラはときおり減速し、また進み、信号で足止めされ、また走り出す。外の喧騒が窓を通して伝わってくる。

阿部暁子『カフネ』 講談社

土曜日は薫子が「カフネ」のボランティアを手伝っている日。軽トラは薫子とせつなが移動に使っている車です。

数々の悩みと壁に阻まれて生きる気力を無くしていた薫子は、せつなという女性に出会ったのをきっかけに、また前に進み始めることができた。

そうです。この「ときおり減速」「また進み」「信号で足止めされ」といった描写は、きっと薫子の人生を表しているのでしょう。

また、本作を象徴するような小野寺せつなというキャラクターは、鉄仮面を被っているような女性ですが、たまに見せる子供っぽい一面も魅力的なんですよね。

特に、序盤から見ることができる薫子とせつなの遠慮のない掛け合いは、どこか母娘を見ているような気になり、ホッとしつつも心に響く何かがありました。

弟の本心を知るために始めた、「カフネ」のボランティア。

「ありがとう」という利用者の声に自信の存在を肯定され、変わっていく彼女とせつなの物語は、一体どこへ着地するのか。

物語のラストはぜひ、読んで確かめてみてください。

おわりに

さて、いかがだったでしょうか。

熱が冷め切らぬまま長々と書いてしまいました。駄文長文をご容赦いただきたいです。

本作で美味しそうに描かれた料理の一部は、なんと公式からレシピが公開されています! あの豆乳素麺も!

読了後に料理を作り、それに舌鼓を打ちながらゆっくりと余韻に浸る。そんな読書体験をしてみてはいかがでしょうか。

それでは今回はこの辺りでお暇といたします。

ご一読いただき、ありがとうございました。